O extenuante exercício de escolher uma escola envolve esforço físico dos pais para peregrinar de uma em uma, frustração por não se identificar com a maioria e um monte de dúvidas sobre a trilha mais certeira para uma base sólida que permita ao filho alçar voo-solo na vida adulta. Prepare-se: essa árida jornada ganhou complexidade, como tudo nestes tempos modernos, extrapolando a questão clássica — vai de colégio tradicional ou construtivista? Mas isso embute uma ótima notícia: há mais opções por aí. Mesmo que muitas escolas brasileiras ainda patinem em mazelas básicas e sigam aferradas à tríade consagrada no século XIX (professor, lousa e giz), outras tantas começam a se sintonizar com o idioma desta era em que o saber enciclopédico cede lugar a uma sala de aula que ensina o aluno a se virar em meio ao desconhecido, conectar (esse é sempre o termo) disciplinas de distintas naturezas e chegar a respostas para problemas concretos. Pela potência da chacoalhada, especialistas enxergam uma revolução, e ela já causa tremores, dos bons, no Brasil.

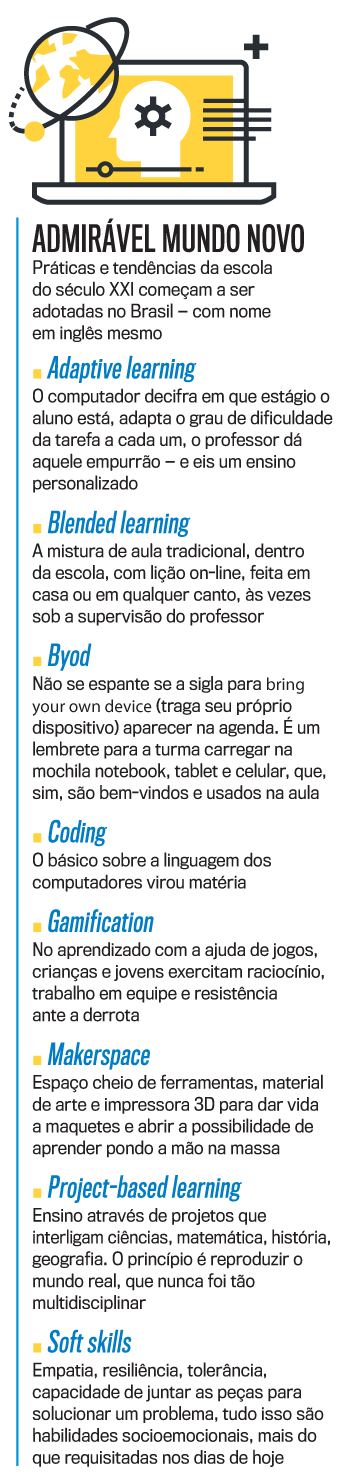

Esqueça as carteiras tediosamente enfileiradas e o ambiente estático. Agora, até as paredes se movem para criar ora uma sala mais ampla, ora uma mais concentrada, a depender da atividade. As escolas em busca dos ares do século XXI estão rompendo com o antigo desenho, que não dá espaço a um princípio que lá atrás, em 1897, o pedagogo americano John Dewey já enunciava em seu livro My Pedagogic Creed: Learning by Doing — a criança aprende fazendo, experimentando, e não apenas ouvindo. Muitos estudos e anos depois, a ideia se difundiu e desembarca em colégios brasileiros, posta em ação em laboratórios conhecidos como maker space, em inglês mesmo, como tantos vocábulos da escola ultramoderna (veja o quadro). Ali, a garotada mexe com chips e baterias, cortadora a laser e até impressora 3D, que dá vida a outra prática bem século XXI, o design thinking (método de resolução de problemas que consiste em fracioná-los, produzir protótipos e testá-los). “Já viu uma aula que a criança não quer que termine? Elas ficam 100% envolvidas”, diz Priscilla Torres, diretora em São Paulo da Concept — uma das várias particulares a aderir ao chamado movimento maker.

Em prol da sobrevivência, colégios tradicionais estão sendo obrigados a sacudir a velha grade para fazer frente a uma recente leva de escolas que se propõem a oferecer o cardápio completo do século XXI, entre elas a própria Concept (também em Ribeirão Preto e Salvador), a Beacon (São Paulo), a Avenues (São Paulo) e a Eleva (no Rio e, em breve, em Brasília), cujo principal investidor é o empresário Jorge Paulo Lemann (veja a entrevista). São todas bilíngues, com mensalidades de 5 000 a 9 000 reais. Nessa mexida modernizante, novas disciplinas, que antes eram eletivas ou não existiam, chegaram para ficar. A mais comum é coding, em que as crianças aprendem o básico de programação. “Todas as profissões do futuro vão exigir um conhecimento mínimo na área”, afirma Marcelo Pena, diretor pedagógico do colégio Farias Brito, fundado há 84 anos em Fortaleza, campeão no último Enem. O também tradicional Bandeirantes, em São Paulo, decidiu incorporar ainda robótica e cidadania digital, que trata de cyberbullying, fake news e etiqueta nas redes sociais. Outras ensinam — e aí vai mais inglês — global connections (que põe crianças em várias nações debruçadas sobre um mesmo problema em tempo real) e public speaking (sobre falar em público).

A revisão da escola envolve uma saudável e radical reflexão sobre o que importa ensinar nos dias de hoje. “Repassar uma montanha de conteúdo à criança não faz mais sentido em um mundo no qual o conhecimento de alto nível está a um clique”, diz o físico alemão Andreas Schleicher, que comanda na OCDE o mais reputado ranking mundial da educação. Por isso, países na vanguarda, como Finlândia, Austrália e Singapura, estão passando a faca em seus currículos de modo a ficar apenas com o essencial e abrir lugar para as tão requisitadas habilidades socioemocionais — trabalhar em equipe, lidar com diversidade e adversidades, afiar o senso crítico. É verdade que o Enem ainda demanda matérias a perder de vista, o que obriga as escolas a se manter firmes na quantidade, mas as que não entenderem a necessidade de ampliar o leque vão ficar logo, logo para trás.

O saber organizado em escaninhos muito estanques — matemática, ciências, história, geografia — se prestava bem a tempos em que a ideia era formar gente ultraespecializada para a indústria. Agora, as gerações nas carteiras (ou reunidas ao redor de uma árvore, como em uma aula acompanhada pela reportagem na escola Eleva, onde, acredite, a lição rende muito mais) precisam ser equipadas intelectualmente para solucionar problemas que ainda estão por vir — e eles certamente serão multidisciplinares. “As verdadeiras questões da humanidade demandam a junção de todas as áreas do conhecimento para ser decifradas”, disse a VEJA o sociólogo francês Edgar Morin, um dos grandes pensadores do século XX, que, aos 98 anos, segue como um astuto observador. É justamente sobre essa percepção de Morin que germina nas escolas mundo afora, e também no Brasil, o project-based learning, método que aciona as diversas matérias para olhar um mesmo assunto sob variados prismas. Na Concept, que bebeu da fonte finlandesa — referência número 1 no assunto —, o “projeto Lua” engloba gravidade (ciências), a conquista (história) e cálculos da viagem até lá (matemática). Depois, os alunos bolam uma base para fincar na Lua e roupas de astronauta — tudo prototipado em laboratório, claro. O conteúdo exigido está ali, mas embalado de um jeito atraente.

A tecnologia, outro recurso para arejar a aula, vem sendo amplamente empregada nessas escolas que ambicionam falar a língua dos tempos atuais — embora, é bom que se frise aos pais à caça de colégio, ela só faça diferença para valer se adotada sob a batuta de um bom professor. Do contrário, tablets e smartphones perigam ser desastrosos ao desviar a atenção do que verdadeiramente importa. “Os alunos só podem entrar na internet quando o professor pede, e ela tem sido útil. É o mundo dessa meninada, a língua que eles falam”, lembra o coordenador Wilton Ormundo, da Móbile, em São Paulo, que, como tantos colégios, embarcou na onda do bring your own device, um convite aos estudantes a levar à escola seus celulares e notebooks, nos quais fazem pesquisa, trabalhos e muito exercício.

Além de animar a lição, propondo jogos — sim, eles fazem parte da nova escola — e interação, a tecnologia serve a um fim valioso: ela personaliza o ensino. Quanto mais inteligente a máquina, melhor. Assim, quando o aluno executa tarefas no computador, o sistema consegue discernir o nível em que ele está e o conduz conforme seu desempenho, seja sugerindo questões parecidas para sanar lacunas, seja elevando o grau do desafio aos que estão na dianteira. Cabe ao mestre valer-se desses diagnósticos instantâneos sobre cada um para intervir em tempo real, antes de dúvidas virarem grandes gargalos. “Começamos a usar inteligência artificial para dar a cada aluno um trajeto diferenciado dentro da escola”, diz Marcello Vannini, diretor de tecnologia do grupo Objetivo, presente em todos os estados. Mas atenção: nesse campo tudo soa inovador, mas nem sempre é. “Antes de se encantarem com o uso de um tablet, é crucial os pais perguntarem como ele é utilizado e como contribui para o aprendizado”, observa André Carlos Ponce, professor de inteligência artificial da Universidade de São Paulo.

A revolução no ensino passa por um sacolejo no próprio papel do professor e da sala de aula. “A filosofia do século XXI é que o aprendizado extrapole os muros da escola”, ressalta Schleicher. O princípio vem sendo aplicado ao extremo em um conjunto de colégios encravado no Vale do Silício, na Califórnia, naco do planeta recordista em inovações. Ali, vicejam as flipped classroom, sistema invertido em que o aluno assiste em casa, a seu tempo, via computador, às aulas expositivas gravadas e vai à escola para sanar dúvidas, interagir e debater com os colegas. Um dos propagadores do modelo é o matemático americano Salman Khan, que recebeu o primeiro empurrão do admirador Bill Gates, dono da Microsoft, e produziu um banco de aulas de altíssimo nível, acessado por qualquer um. O professor aí deixa de ser um mero repassador de conteúdo e atua como um tutor (essa é a palavra que começa a despontar) do aprendizado. Muitas escolas daqui oferecem material para que o estudante consuma de onde estiver — e isso é bom, porque resulta em mais horas de estudo, segundo indicam as pesquisas.

Nas últimas décadas, a neurociência produziu avanços notáveis na direção de entender como o cérebro absorve conhecimento. Curioso é que escolas no mundo inteiro tenham dado as costas a essas descobertas, insistindo na fórmula de sempre. Isso está aos poucos mudando no bojo das reviravoltas na sala de aula. Uma das constatações dos cientistas é que a janela de concentração humana durante uma aula expositiva se fecha em não mais do que vinte minutos (e por que mesmo teimamos tanto com os tempos de classe de uma hora?). Daí a relevância de se dobrar à crescente ideia de que a experiência ensina. “Quanto mais sentidos estiverem envolvidos na absorção de conteúdo, mais sólido ele será”, confirma o neurocientista Ariovaldo Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais. É duro reconhecer, mas boa parte do que a criança aprende na escola vai sendo descartada ao longo da vida. Eis o pulo do gato: “As chances de uma informação ficar retida na memória aumentam exponencialmente quando ela tem alguma utilidade estratégica para a sobrevivência ou traz forte conexão emocional”, lembra Silva.

Toca-se aí em uma tecla teórica que escolas brasileiras começam aos poucos a desbravar: como deixar a mente mais receptiva ao aprendizado. Essa é uma possibilidade que abarca campos da emoção para os quais, não faz muito tempo, os mais conservadores torciam o nariz em toda parte. Colégios como o Bernoulli, em Belo Horizonte, no topo do Enem, ensinam técnicas de respiração aos pequenos e vão incluir ioga na grade dos maiores. Pisos de espuma, aliás, já não são tão raros em escolas daqui, simpáticas também à meditação e, como não?, ao conceito muito em voga de mindfulness. É sabido que técnicas dessa natureza ajudam a desenvolver concentração, autocontrole e memória, tudo bem-vindo no fascinante processo de assimilação do conhecimento. Quem diria que a posição de lótus, praticada desde o longínquo século VIII, iria parar nas salas de aula de escolas com os pés fincados no futuro.

CONCEPT, São Paulo

Situação: project-based learning

Como funciona: os alunos aprendem por meio de projetos que unem várias disciplinas, como ocorre na vanguardista Finlândia. O “projeto Lua” (na foto) engloba gravidade (ciências), a conquista (história) e cálculos da viagem até lá (matemática)

FARIAS BRITO, Fortaleza

Situação: aula de coding

Como funciona: crianças com idade a partir de 11 anos são apresentadas ao básico da programação, apelidado nesta era de “o novo inglês”. Animada por lidar com uma linguagem que já usa no dia a dia, a garotada desenvolve aplicativos e pequenos sistemas eletrônicos

ELEVA, Rio de Janeiro

Situação: sala de aula sem paredes

Como funciona: a escola dos novos tempos se apoia na ideia de que o aprendizado é permanente, em qualquer lugar — e, quanto mais agradável o local, melhor. A lição na árvore (foto) se vale da luz, que a ciência já sabe favorecer o processo

BERNOULLI, Belo Horizonte

Situação: aula de relaxamento

Como funciona: ao praticar técnicas milenares que desenvolvem autocontrole, concentração e memória — aí incluídas meditação e a muito em voga mindfulness —, a criançada aprende melhor

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2019, edição nº 2656