O par de cartas enviadas pela mulher, a filha e o genro de Waldemar Zumbano para a Vila Olímpica de Tóquio, em 1964, tratavam de esporte, de política e de coisas mais mundanas, como aparelhos eletrodomésticos e vestuário. No Japão, entre uma luta e outra da delegação de boxe, da qual era treinador, Zumbano, o Neno, lia tudo com atenção – a prioridade, evidentemente, eram os Jogos. Mas havia espaço para o restante da vida.

As referências ao consumo em 1964, num tempo em que o mundo vivia uma reviravolta industrial, especialmente em relação aos aparelhos eletrodomésticos e ao vestuário, eram tema de predileção para Raquel – não que ela fosse consumista, mas estava sempre atenta às novidades, e brincava com isso. Ter o pai no Japão era uma oportunidade e tanto de se atualizar, para além do fascínio pelo desconhecido, para além dos encontros e desencontros promovidos pelo idioma. Numa das cartas, a de 12 de outubro, ela escreveu: “Veja o negócio da TV, porque o Aristides vendeu uma japonesa para uma amiga e está enguiçada. O melhor mesmo é você comprar a General Electric nos EEUU. Procure se informar. Eu sou interesseira mesmo, mas você encontrou por aí o tal macacão que cresce com a criança (Babygro)? E a máquina, está funcionando? A fotografia que você mandou está ótima. Foi com ela? Lembre-se, em todo caso, de mostrá-la em alguma loja especializada para saber o que é que há que não aparece a listra vermelha. Nós pagamos por ela mais ou menos 43 dólares. Se alguém quiser trocá-la por uma melhor… mas cuidado, hein… pra não cair numa esparrela”. Os televisores ainda eram de válvula, e os aparelhos americanos, reputados e portáteis. O Babygro era a marca registrada de uma invenção que surgira no fim dos anos 1950, o macacão para bebês feito de tecido extensível. Era ideia de um austro-americano, Walter Artzt, que se difundiu no Japão – peça hoje comuníssima, banal e que, há cinco décadas, produzia empolgação. As máquinas fotográficas japonesas começavam a superar as americanas e europeias.

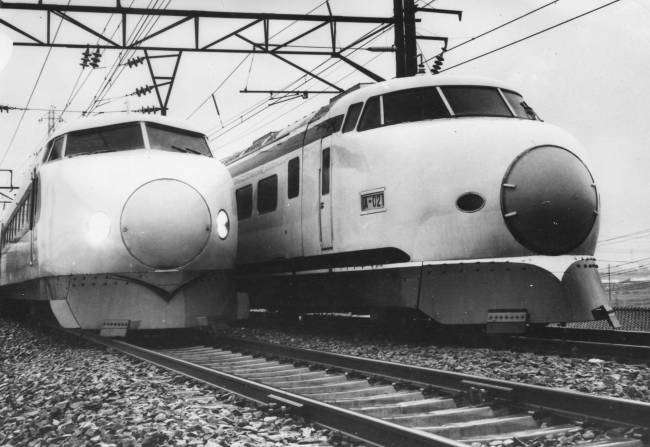

Provocar espanto tecnológico era a modalidade predileta dos japoneses no pós-guerra, e a Olimpíada seria o palco do show. Se a ideia, com a pandemia, é fazer dos Jogos de 2021 os da recuperação, os de 1964 foram os da invenção. Pela primeira vez na história, as competições foram transmitidas via satélite, ao vivo, para uma audiência global. Um acordo entre o governo japonês e a Nasa pôs em órbita um satélite de comunicações que havia sido originalmente pensado para uso na telefonia. Então, um terço do planeta assistiu às disputas no momento em que ocorreram, inclusive as duas horas da maratona – em alguns países, em cores. Os replays, inéditos até aquele ano, deram ainda mais graça à inovação. Nos campos e pistas, também houve surpresas. Varas de fibra de vidro, mais leves e flexíveis, passaram a ser usadas nas provas de salto. Computadores começaram a registrar os resultados. A Seiko estreou como cronometrista oficial, ligando o tiro de largada a relógios de quartzo e câmeras, com precisão de até 1/100 segundo, acuidade nunca vista. Além, claro, da inauguração do futurista Shinkansen, o trem-bala.

Raquel intuía que Tóquio era um cenário assim, um parque de inventividade e ciência, e por isso pediu ao Neno que andasse pelas ruas e centros comerciais. Quando e se desse tempo, claro, porque a Olimpíada roubava dele toda a atenção – mas o Neno foi sempre tão solícito que, sim, ao voltar para o Brasil trouxe tudo o que lhe fora encomendado, inclusive a sensação de ter vivido uma jornada histórica, um dia à frente. Não trouxe, claro, o televisor nipônico, porque a do Aristides não funcionava, como alertou Raquel, minha mãe. Aristides conheceremos num dos próximos episódios desta série olímpica baseada num par de cartas.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

O prejuízo bilionário dos Correios — e o efeito da ‘taxa da blusinha’

O prejuízo bilionário dos Correios — e o efeito da ‘taxa da blusinha’ Sem dinheiro: o risco de apagão no Banco Central

Sem dinheiro: o risco de apagão no Banco Central Inauguração badalada reúne empresários, políticos rivais e famosos no Rio

Inauguração badalada reúne empresários, políticos rivais e famosos no Rio O chocante (e necessário) olhar de Sofia Coppola para Elvis em ‘Priscilla’

O chocante (e necessário) olhar de Sofia Coppola para Elvis em ‘Priscilla’ Quem são as principais concorrentes de Fernanda Torres no Oscar

Quem são as principais concorrentes de Fernanda Torres no Oscar