Quando pesquisava para escrever um texto sobre o Teatro do Oprimido, escola de atuação criada por Augusto Boal, Fernanda Torres encontrou on-line uma anedota que imaginou exemplar do anseio por participação social dos artistas brasileiros nos anos 60: Boal e sua trupe encenavam uma peça para trabalhadores rurais no Nordeste, quando a plateia pediu a ajuda dos atores para enfrentar os jagunços do coronel local. O elenco, compreensivelmente, não quis participar da luta armada. Fernanda contou a história em sua coluna em VEJA RIO — e Boal respondeu em uma carta irritada, informando que o tal episódio nunca havia ocorrido. “Ele me deu uma espinafrada”, lembra Fernanda, que corrigiu o erro em uma coluna posterior, quando da morte do dramaturgo, em 2009. A história falsa agora tornou-se ficção — que nada mais é do que a falsidade que se assume como tal.

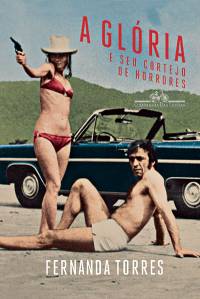

No início de sua acidentada carreira, o ator Mario Cardoso, anti-herói de A Glória e Seu Cortejo de Horrores, o segundo romance de Fernanda, junta-se ao grupo jovem que encena Brecht em um grotão pernambucano, sob a orientação de um professor radical. O mestre logo conclui que coronéis truculentos e jagunços armados são muita práxis para sua parca teoria, e é o primeiro a dizer “vamos embora” quando a violência bruta do lugar bate à porta. A arte revolucionária é apenas uma das muitas ilusões que Mario vê ruir em uma trajetória que inclui o desbunde hippie do musical Hair, o teatro burguês respeitável de clássicos de Shakespeare e Tchekhov, o cinema experimental, a telenovela popular da Globo e, já quase no fundo do poço, os novelões bíblicos da Record (o nome das emissoras não é citado, mas é óbvio que se trata dessas duas). É um passeio pela cultura brasileira dos anos 60 até hoje, em uma comédia irresistível encenada no palco largo e farsesco da história recente.

Fernanda Torres, hoje com 52 anos, fez uma estreia tardia na literatura, com Fim, em 2013. Talvez por estar amparado na experiência profissional da autora, A Glória e Seu Cortejo de Horrores é um romance mais envolvente e consistente. O primeiro capítulo, situado décadas depois da malograda experiência com o Teatro do Oprimido no Nordeste (a narrativa vai e volta, ao sabor da memória do ator-narrador), é um achado humorístico: descreve a montagem de Rei Lear que precipitará o longo cortejo de horrores depois da fugaz glória de Mario Cardoso. No elenco, além do próprio Mario no papel-título, há um ator veterano decadente, um jovem de talento que não é levado a sério porque fez novelas e, como Cordélia, filha leal do rei, uma beldade que o diretor deseja levar para a cama (não consegue, mas compensa o fracasso impondo à moça uma cena de nudez que obviamente não estava prevista no texto de Shakespeare).

O diretor não dá tanta importância ao texto — mas sim a sua “desconstrução” no “teatro da imagem”. Mario suporta suas bizarrias cenográficas — banquetes com comida de verdade, chapas de metal balançadas pelo elenco para fazer o som ensurdecedor da tempestade — na temporada carioca, mas não se aguenta mais quando a peça estreia em São Paulo: começa a rir em cena aberta. Aí tem início a sua queda, aprofundada por circunstâncias pessoais — a mãe sofre de demência — e até fiscais — o contador de Mario fraudava as leis de incentivo fiscal que financiaram a desastrosa montagem de Shakespeare.

O Rei Lear do livro reconstitui, com vários exageros paródicos, uma montagem de 1983 da qual a própria autora participou, com Sergio Britto no papel principal. Fernanda fazia Cordélia (sem nudez), personagem que passa um bom tempo fora de cena. Nesses intervalos, jogava pinball nos bastidores, ou até ia jantar em casa. “Quando eu voltava, não estava mais ali”, diz a atriz. Resultado: Fernanda Torres começou a cair na gargalhada, em cena aberta. Apesar desse fugaz traço biográfico, esta não é uma ficção com fundo memorialístico — nem, garante a autora, um roman à clef. Um ou outro personagem que aparece sem nome será facilmente identificado com figuras reais: a crítica teatral que destrói o Lear do protagonista é Bárbara Heliodora, e o exilado político que, depois da anistia, retorna ao Brasil falando em ecologia (e que tem um caso com a mulher de Mario Cardoso) é calcado em Fernando Gabeira. Mas a graça não está no eventual desvendamento de um ou outro personagem: a sátira, mais ampla, abarca grande parte do meio cultural carioca e brasileiro.

Há alguns desequilíbrios no andamento da narrativa. A intensidade cômica do primeiro capítulo, por exemplo, não é igualada em nenhum outro momento até o fim do livro. E Fernanda é demasiado indulgente com o lugar-comum de linguagem: consegue acumular, em um só parágrafo, os clichês “priscas eras”, “esforço hercúleo”, “altas esferas” e “carioca da gema”. Mas o humor entre desbragado e desencantado de Mario Cardoso tem vigor para contornar falhas menores. Sob toda a ironia, A Glória e Seu Cortejo de Horrores ainda consegue ser uma homenagem ao teatro, ao cinema, talvez até à telenovela. Mesmo caído em desgraça, Mario ainda ama seu ofício — que é também o ofício primeiro da recém-descoberta escritora Fernanda Torres.

Publicado em VEJA de 15 de novembro de 2017, edição nº 2556

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO