Há alguns anos o professor de literatura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul Luís Augusto Fischer vem se notabilizando tanto por seus livros como por suas opiniões provocadoras. Autor de, entre outros, Literatura Brasileira – Modos de Usar (L&PM) e Duas Formações, Uma História (Arquipélago), ele é um crítico frequente do que chama de “modernismolatria”. Para Fischer, o mito construído em torno da Semana de Arte Moderna de 1922 atrapalha a compreensão da literatura brasileira. Ainda neste ano, ele vai publicar, pela editora Todavia, um ensaio descrevendo e analisando como foi o processo de consagração da visão paulista do modernismo. Em entrevista a VEJA, o professor disse que “em qualquer história da cultura brasileira a Semana de Arte Moderna é importante, não pode ser ignorada”, mas reiterou suas críticas à mitificação do evento. Leia abaixo trechos da conversa com Fischer:

Há muitos anos o senhor critica a forma com que o modernismo é visto pela academia e pela cultura de modo geral. O senhor já foi atacado por isso? Sempre fui e continuo sendo atacado. Eu escrevi um texto para um grande jornal tentando discutir a mistificação do modernismo dentro de um processo histórico. Muitas pessoas misturam a Semana de 22, a trajetória dos artistas e a consagração crítica como sendo uma coisa só. Mesmo um sujeito muito inteligente que eu conheço fez essa confusão e me atacou no Facebook dizendo que eu não sabia o valor do modernismo. Também sou chamado de bairrista. Mas eu estou apenas arguindo um processo de construção histórica, tentando mostrar os elementos disso, não estou dizendo “o meu bairro é melhor”. Eu gosto e respeito o Macunaíma, mas prefiro o Oswald de Andrade ao Mário. Acho a obra do Oswald mais instigante, cheia de energia. Não sou contra o modernismo ou os modernistas, sou crítico da modernismolatria.

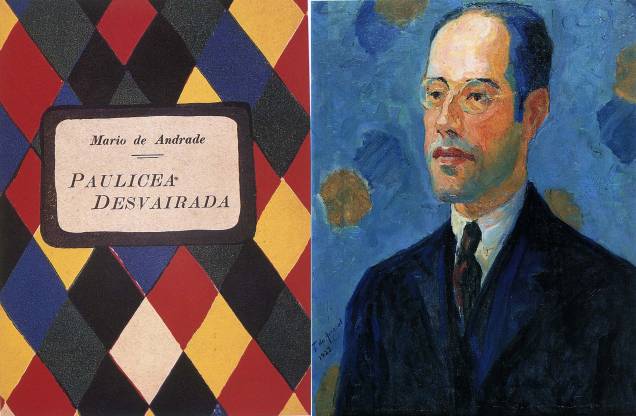

O que é essa modernismolatria a que o senhor se refere? Modernismolatria é o processo usado para descrever toda a literatura do século XX a partir do modernismo; e isso é um incômodo para mim. Segundo essa interpretação, haveria um hipotético pré-modernismo, o modernismo — com primeira, segunda e terceira fases, ou dentições — e até um pós-modernismo, que ninguém sabe o que é direito. Essa construção é artificial, fruto de um processo histórico meticulosamente construído na academia, na crítica literária, cultural e no ensino. A USP, com o grande professor Antonio Candido, foi a maior responsável por acatar e difundir essa versão. Não é paranoia minha, o Candido é uma referência para mim, mas ele foi decisivo para consolidar a visão “paulistocêntrica” do Mário do Andrade, que colocava São Paulo e a Semana como epicentros do modernismo renovador das artes brasileiras.

Qual o maior problema dessa interpretação? O modernismo do Mário impôs uma visão limitada e linear das vanguardas, como se arte tivesse chegado a um estágio melhor que o anterior e o futuro será ainda melhor. O problema é que a arte não anda em linha reta, não tem nem sequer um ponto de chegada. São processos que avançam e retrocedem dependendo de muitas variáveis, alguns deles sequer terminam, diluem-se ou se transformam em outras correntes. Os modernistas paulistas não são início de um processo, mas parte dele. Não são a última bolacha do pacote, como eles achavam, especialmente o Mário.

O senhor é um crítico contumaz do chamado pré-modernismo. Poderia justificar essa sua opção? O pré-modernismo é conceito artificial, uma redução conceitual e estética. Tudo o que é associado ao modernismo é positivado como uma coisa boa, e isso acontece no plano da crítica e mesmo dentro das salas de aula. Mas tem um problema, o que fazer com os autores que já eram modernos antes do modernismo, como Lima Barreto, Sousândrade ou João do Rio? A solução, a mais tacanha possível, foi criar um hipotético pré-modernismo para justificar o que viria depois. As obras e os artistas são julgados por algo que nem estava no horizonte deles, é uma crueldade. Tem essa obsessão de marcar o antes e depois da Semana, ver a história cultural brasileira como um processo que preparou terreno para o modernismo e depois, tudo decorre dele. A modernismolatria reforça essa ideia de que a Semana é o Big Bang.

E qual a saída que o senhor propõe para esse problema? Recordo-me de um texto muito bom do Machado de Assis que ele escreveu em 1873 para uma revista de Nova York editada em português. É um artigo que se chama “Notícia da Atual Literatura Brasileira. Instinto de Nacionalidade”. Na época, apenas 51 anos depois da Independência, tinha no ar esse sentimento de que tudo já estava resolvido e toda arte aqui produzida já era nacional. O Machado fala que a nossa independência política não corresponde à nossa independência literária. Essa outra Independência não tem 7 de Setembro. A comparação é genial. Ele, como crítico cultural perspicaz, diz que a independência cultural é um processo que as gerações vão produzindo ao longo de anos. Esse é o meu ponto. Quando se inventa um marco zero, facilita a vida, fica didático, mas prejudica a apreciação crítica.

O professor Sergio Miceli disse a VEJA que o caso do modernismo paulista é único e sem paralelo porque, entre outros motivos, tinha um sistema de mecenato artístico consolidado e uma interpretação nacional das vanguardas europeias. O senhor concorda? Sim, concordo. São Paulo faz uma atualização das vanguardas num sistema coletivo, que é algo relevante. Em qualquer história da cultura brasileira a Semana de Arte Moderna é importante, não pode ser ignorada. Mas ao mesmo tempo, o valor dela foi inflado no tempo por condições objetivas e subjetivas. O modernismo de São Paulo dependia dos mecenas, era um negócio de salões. Depois, suas ações vão se multiplicar mediante a política cultural que o Mário de Andrade leva para a biblioteca de São Paulo, via Secretaria de Cultura e também no governo federal. Multiplicam-se também com a força e o peso da USP, que canonizou Mário e o desejo de reinterpretar o Brasil a partir das demandas paulistas. São Paulo assumiu a frente da economia brasileira e olhando para trás, isso coincide com os ideais de modernização contemporâneos da Semana. O capital de São Paulo sofreu essa modernização, do café para a indústria e depois para o mercado financeiro; ele se expressa nas ideias de vanguarda modernista, são convergentes. De certa forma, o sucesso financeiro de São Paulo serve também para justificar a importância da Semana.

Boa parte da crítica literária sobre os modernistas se concentra nas obras, deixando a atuação política dos autores de lado. O que o senhor pensa disso? Esse é um dos pontos do meu livro. Esse esquecimento seletivo faz parte desse processo de consolidação de uma certa interpretação da Semana e das obras. Com exceção do Villa Lobos, todos os demais cariocas sumiram, incluindo Graça Aranha e Ronald de Carvalho, que foram decisivos para a realização da Semana. E isso foi proposital. Também esconderam o Plínio Salgado e o Menotti del Picchia por suas ligações com o integralismo. Pouco se fala da ligação dos modernistas paulistas, incluindo Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Cassiano Ricardo, com o PRP [Partido Republicano Paulista, fundado por Paulo Prado, principal mecenas da Semana]. Esse processo de construção mítica da Semana coloca os autores escolhidos acima da história e da política, pairando no ar, como se fosse possível manter uma atuação artística e social descolada do contexto em que viviam e participavam ativamente.

O centenário da Semana motivou muitos eventos, livros e debates. Porém, a maior ausência entre as comemorações foi a do governo federal, que não dedicou um tweet sequer à efeméride. Como o senhor avalia esse silêncio? O cerne da expressão estética modernista da Semana colide de frente com a visão estética do bolsonarismo. O Bolsonaro gosta de falar um lema fascista, ‘Deus, pátria e família’, ele tem uma visão troglodita e antimoderna da cultura e da sociedade. O modernismo é uma força que temos de mobilizar contra o Bolsonaro. Ele tem dois grandes eixos de sentido que certamente desagrada o bolsonarismo, a visão libertária e o desejo de modernizar o país.