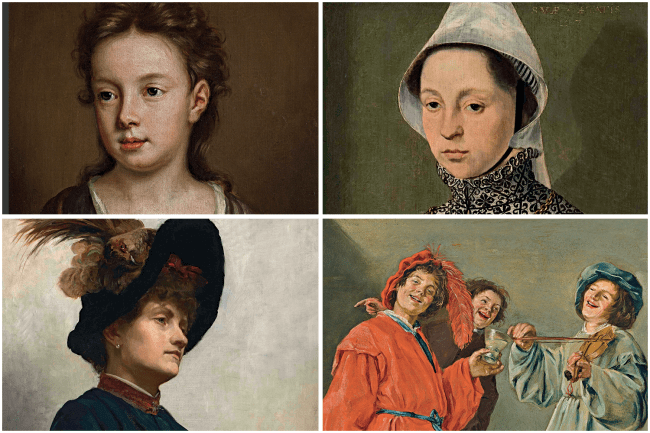

Para alguém do sexo feminino, Judith Leyster alcançou projeção notável na Holanda do século XVII. A pintora era dona do próprio ateliê e obteve sucesso e respeito numa terra de grandes artistas. Mas sua audácia foi além: ela protagonizou uma rumorosa disputa com um “macho” bem estabelecido no ramo, o veterano Frans Hals. Judith moveu um processo contra Hals porque um aluno se bandeou para o ateliê do rival dias depois de ser contratado por ela. A história pregaria uma peça na artista: depois de sua morte, a fama foi se apagando até lançá-la em total esquecimento. Enquanto isso, Hals permaneceu o mestre reconhecido de sempre — e a ele se creditaria erroneamente, até o século XIX, um quadro marcante de Judith. Alegre Companhia, que retrata um trio de animados rapazes, resume o espírito de Histórias das Mulheres: Artistas até 1900. A nova mostra em cartaz no Masp é deliciosa — e reveladora.

Vinda na esteira da retrospectiva arrasa-quarteirão de Tarsila do Amaral, que atraiu mais de 400 000 pessoas, Histórias das Mulheres não só prossegue na toada feminina do museu paulistano em 2019: funciona como contraponto à obra ultrapopular da criadora do Abaporu. Cobrindo do Renascimento italiano ao impressionismo, das tecelagens pré-colombianas à pintura inglesa do século XIX, os quase 100 itens da exposição iluminam artistas que são, na maior parte das vezes, ilustres desconhecidas. A garimpagem das “mulheres invisíveis” em coleções que vão da Tate Modern, em Londres, ao Museu D’Orsay, de Paris, requereu esforço inusitado. “Por muito tempo, algumas obras apareceram nos arquivos com o nome dos maridos ou dos donos de ateliês, não das verdadeiras autoras”, diz Lilia Schwarcz, uma das curadoras.

A mostra no Masp engrossa uma tendência forte pelo mundo afora: as exibições que se propõem a reparar injustiças históricas contra determinados grupos sociais. Uma recente exposição no Museu D’Orsay pretendia revisar o modo preconceituoso como os negros foram representados por artistas do passado. Atualmente, o MoMA nova-iorquino investe em uma controversa ampliação para dar à produção dos países em desenvolvimento o mesmo “espaço nobre” da arte europeia. Na mostra do Masp, o discurso engajado é comedido. Contribui para isso a decisão de concentrar toda a “lacração” — os arroubos da militância estridente — em uma mostra paralela de artistas feministas contemporâneas em outro espaço do museu.

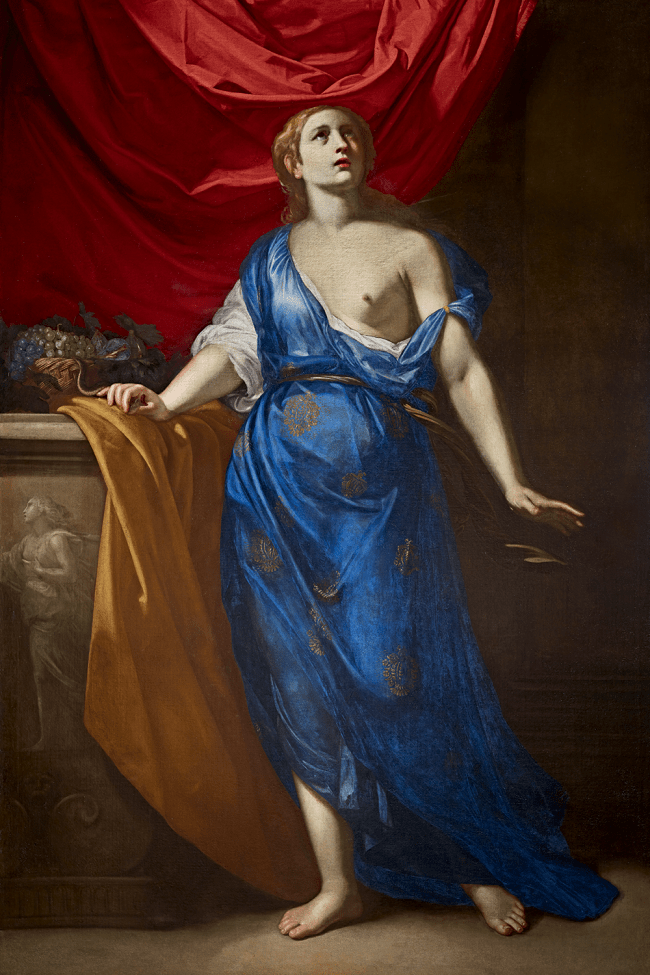

Tirando-se o véu da lacração, é possível apreciar a exposição paulistana por aquilo que ela oferece de realmente precioso: a chance de descobrir e se surpreender com personagens que foram não apenas mulheres, mas artistas extraordinárias. Já no século XVI a pintora Catarina van Hemessen produzia retratos da aristocracia flamenga, nos quais fazia questão de registrar a idade da personagem (em obra pertencente a um colecionador americano, a moça de identidade desconhecida e olhos tortos tinha 27 anos). Ligeiramente mais nova, a renascentista italiana Sofonisba Anguissola (1532-1625) foi provavelmente a primeira mulher a ganhar notoriedade na arte. Admirada por Michelangelo, ela era também exímia retratista. Sua compatriota Artemisia Gentileschi exibia a alma torturada típica do barroco, no século XVII. É dela uma tela que retrata Cleópatra, a rainha do Egito, em pose altiva e envolta num manto azul esvoaçante (aos mais maliciosos: o seio de fora não é apelo à sensualidade, mas símbolo de virtude no mundo antigo).

Apesar da Cleópatra de aparência “empoderada”, seria um anacronismo enxergar traços politizados nessas artistas d’antanho. Não que várias delas não fossem mulheres de personalidade. A inglesa Mary Beale (1633-1699) conquistou lugar como retratista da corte com suas pinceladas de sutis tons terrosos. Em matéria de imponência, nenhuma supera a francesa Élisabeth Vigée-Lebrun. Pintora oficial da rainha Maria Antonieta, ela se aproveitou da sua condição de mulher para mergulhar na intimidade real e, depois da Revolução de 1789, conseguiu fugir enquanto a patrona perdia a cabeça na guilhotina. Em um autorretrato, surge com paleta na mão e olhar de femme fatale.

É a partir do século XIX, finalmente, que as artistas passam a ostentar uma agenda mais próxima do feminismo moderno. Ativa na luta pelo direito de voto das mulheres, a inglesa Emily Osborn (1828-1925) fez trabalhos de denúncia social como o estupendo Sem Nome e sem Amigos, que mostra uma pintora paupérrima tentando vender suas telas a um galerista. Acompanhada do filho, ela tem ar sofrido e usa um vestido sujo de lama. Em obras assim, mulheres invisíveis revelam visões poderosas.

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2019, edição nº 2649

Leia também

Mostra de Tarsila do Amaral prova que brasileiro gosta, sim, de cultura. Leia aqui.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

O prejuízo bilionário dos Correios — e o efeito da ‘taxa da blusinha’

O prejuízo bilionário dos Correios — e o efeito da ‘taxa da blusinha’ Inauguração badalada reúne empresários, políticos rivais e famosos no Rio

Inauguração badalada reúne empresários, políticos rivais e famosos no Rio