Previsivelmente, a maioria das críticas a esta minissérie da Netflix começa com a pergunta – em tom indignado – de por que uma história sobre refugiados vindos da Síria, do Afeganistão, do Sri Lanka e de outros países em que as pessoas loiras de olhos claros não são lá muito numerosas tem como protagonista uma atriz branca (a por sinal excelente Yvonne Strahovski, que dá nós na minha cabeça como a Serena Joy de O Conto da Aia). A resposta fácil à pergunta seria, “porque de outra forma o público não se interessaria em ver a série”. Pode até ser que seja. Mas a resposta verdadeira, e bastante vexaminosa, é que não fosse a australiana branca e loira Cornelia Rau ter sido encontrada, em 2005, penando havia dois anos em um centro de detenção para refugiados do país, nunca a caixa-preta do sistema de imigração da Austrália teria começado a ser aberta. Por mais que organizações de direitos humanos e parte da imprensa tentassem chamar a atenção para o tratamento insensível que o país dispensava aos refugiados, a coisa só virou escândalo quando afinal se descobriu um rosto branco nesses centros. (Há males que vêm para mal: de lá para cá, a coisa ficou ainda pior. Mais a respeito no final do texto.)

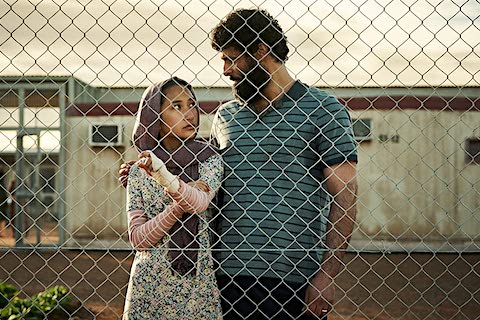

Cornelia aqui se chama Sofie Werner e, como a personagem real, é comissária de bordo e tem problemas mentais. Rompida com a família e cooptada por um culto (Dominic West e Cate Blanchett, também co-criadora e produtora da série, lideram o suposto programa de auto-ajuda ), Sofie tem um surto psicótico e vai parar no centro de detenção de Barton, no meio do deserto. Identificada como cidadã alemã, ela espera por uma deportação que nunca vem – como nunca vêm os vistos de proteção para homens, mulheres e crianças fugidos de guerras e de perseguição política ou religiosa. Entre estes, a série acompanha também muito de perto Ameer (Fayssal Bazzi), que saiu correndo do Afeganistão com a mulher e as duas filhas para escapar à sanha do Talibã – e que, antes mesmo de conseguir chegar à Austrália, já comeu o pão que o diabo amassou nas mãos dos operadores do tráfico humano da Indonésia. Acompanha ainda Cameron (Jai Courtney), o novo guarda do centro de Barton, que se choca com o misto de truculência e indiferença dedicado aos refugiados – especialmente pela carcereira Harriet (Rachel House) que, por acaso ou não, é descendente de aborígenes –, mas não tem coragem de largar o emprego porque o salário melhorou a vida da sua família. E, entre vários outros personagens, acompanha também Clare (Asher Keddy), a burocrata que assumiu a contragosto a direção de Barton mas está determinada a não perder a chance que o posto representa para a sua carreira. É uma situação em que muitos estão em franca desvantagem, e uns poucos têm pequenos poderes; nem os bem-intencionados conseguem exercer algum efeito positivo.

Como Sem Estado é muito bem escrita, os personagens são pintados em vários tons de cinza; o nome da crueldade é, antes de tudo, burocracia – que permite que pessoas virem siglas (o título oficial de uma pessoa nessa situação no país é “não-cidadão ilegal”) e deixem assim de ser pessoas; são casos metidos em pastas empilhadas em escrivaninhas e eternamente esquecidas, frequentemente por anos a fio. É impressionante como todos que primeiro se chocam com o que veem – Cameron e Clare, por exemplo – se habituam à ineficiência e ao desdém e aderem à filosofia de camuflar ambas as coisas. Muito rápido, as histórias de sofrimento concentradas ali passam a ser só isso, histórias, tão mais aborrecidas por se repetirem infinitamente. A única coisa distribuída por igual em um lugar como esse, enfim, é a desumanização.

Sem Estado é uma produção australiana e, por isso, concentra-se nas política da Austrália para refugiados e pleiteantes a asilo. Mas a série ajuda também a chamar a atenção para uma situação que se repete com mínimas variações em todos os países que recebem fluxos de refugiados. Não há dúvida de que não é fácil acolher populações que se deslocam em massa, desalojadas às pressas por bombardeios, miséria, desastres naturais, fomes epidêmicas, terrorismo fundamentalista, perseguição de várias naturezas e outras tantas mazelas. De maneira geral, assim, as nações por onde essas massas passam ou tentam se fixar reagem com legislações duras e/ou com uma falta de hospitalidade tão cortante quanto possível. Mas há uma diferença grande entre dificuldade em resolver problemas e crueldades como separar crianças pequenas dos pais ou, como a Austrália vem fazendo desde 2012, enfiar os refugiados em ilhas distantes, onde eles caem no limbo legal e definham por anos, em condições horripilantes e sobrecarregando populações locais já elas muito pobres também. Nas estatísticas e nos relatórios, dá para deixar tudo arrumado. De perto, é devastador.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO