É um desses eventos que ao mesmo tempo exigem e desafiam explicações. Na manhã da quarta-feira 13, Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, e Guilherme Taucci Monteiro, de 17, entraram numa locadora de automóveis e depois na escola que ambos frequentaram em Suzano, no interior de São Paulo, e chacinaram oito pessoas — o dono da revendedora de carros, duas funcionárias do colégio e cinco alunos, cujas vidas foram tão precocemente ceifadas (veja a reportagem). Guilherme entrou na escola e passou a atirar a esmo, como mostram as imagens captadas pelas câmeras. Luiz Henrique, sem arma de fogo, agiu como um escudeiro do amigo, tentando deter alunos que fugiam — com uma machadinha deu golpes em corpos já no chão e depois a cravou em um dos alunos, que sobreviveu. Uma tragédia que chocou o Brasil, um país que, desgraçadamente, começa a conviver com perturbadora frequência com um mal que se imaginava quase exclusivo dos americanos (veja a reportagem). “Uma monstruosidade”, tuitou o presidente Jair Bolsonaro, depois de um longo silêncio de seis horas.

A dupla de assassinos concentrava elementos comuns aos que cometem esse tipo de barbárie: eles se ressentiam da zombaria dos colegas de escola, não tinham perspectiva profissional e viviam em isolamento social, jogando videogames e frequentando fóruns de internet nos quais se compartilham ódios variados — e dicas de como obter armas, tema que exercia fascínio sobre os assassinos. No entanto, conhecidos e vizinhos não notaram que as frustrações acumuladas dos dois estavam para explodir da forma mais vulcânica e brutal. Houve indícios de que preparavam um show de horrores, mas ninguém os levou a sério — até ser tarde demais.

No dia do massacre, Luiz Henrique de Castro já se encontrava de pé às 5h30, a postos para trabalhar com o pai, arrancando o mato das calçadas de Guaianazes, bairro na Zona Leste de São Paulo. Ambos se dirigiam à estação de trem quando o rapaz alegou estar se sentindo mal. Disse ao pai que passaria o dia em casa, e foi se encontrar com Guilherme, seu vizinho de rua num bairro de classe média em Suzano. Juntos, os dois fizeram os preparativos finais de um plano que já vinha de longa data e que, na visão deles, os alçaria à glória. Por volta das 7 horas, Guilherme publicou em seu Facebook fotos suas com uma balaclava de caveira e um revólver calibre 38. Depois, colocou no cinto três jet loaders (municiadores rápidos) e uma machadinha. Luiz pegou um arco e flecha, uma balestra e mais uma machadinha. Os dois carregaram três mochilas com seis coquetéis molotov, seis granadas de fumaça, um simulacro de explosivo e um caderno. Saíram com a ambição de superar o massacre de Columbine, nos EUA, que deixou quinze mortos, entre eles os dois assassinos, e se tornou um marco nesse tipo de crime.

A primeira porta em que bateram foi a de um vizinho antigo desafeto, que, por sorte, não atendeu. Em seguida, eles entraram no Onix branco que Luiz Henrique alugara no dia 21 de fevereiro. Foram até a Jorginho Veículos, concessionária e lava-rápido que pertencia ao tio de Guilherme, Jorge Antônio — a primeira vítima. Guilherme conhecia bem o local, pois havia trabalhado ali lavando e lustrando carros, até ser demitido pelo tio por causa de um desentendimento. O adolescente foi até o escritório do tio. Atirou nele. Saiu correndo. Luiz Henrique o esperava no carro. Cumpriram ali a etapa inicial do plano.

A próxima parada, a poucas quadras dali, foi a escola estadual Raul Brasil, onde os dois haviam estudado. Pararam em frente da entrada. Conforme mostram imagens de câmeras de segurança, Guilherme foi o primeiro a sair do carro. Tranquilo, demorou alguns minutos para pegar toda a bagagem. Entrou na escola como um aluno comum, com um caderno embaixo do braço. De repente, largou-o no chão, sacou o revólver e pôs-se a atirar a esmo. Luiz Henrique chegou correndo logo depois e começou a desferir machadadas em quem viu pela frente — inclusive nos corpos caídos no chão. Foi um ataque sem alvo definido, e sem hesitação. Guilherme carregou a arma, desceu as escadas e atirou em mais estudantes nos corredores. Luiz Henrique foi atrás, como num game macabro, terminando o serviço a machadadas. Estudantes e funcionários em pânico correram para todos os lados. As funcionárias encarregadas da merenda resguardaram cinquenta alunos na cozinha, barricando a porta com um freezer e mesas. “Tentei pôr o máximo de gente que eu consegui para dentro. Eram como meus filhos”, diz a cozinheira Silmara Morais, tremendo e chorando. Outros se refugiaram nas salas de aula, onde professores bloquearam as portas com armários e carteiras. Os dois assassinos batiam na porta: “Se não saírem, vocês todos vão morrer”. A dupla buscava os coquetéis molotov na mochila quando três policiais se aproximaram da escola. O plano foi abortado. Encurralados, os dois morreram — Guilherme atirou em Luiz Henrique e em seguida na própria cabeça. Segundo uma testemunha ouvida pela polícia, o plano vinha sendo concebido havia mais de um ano.

“Ainda estamos investigando a motivação. Mas o que se sabe até agora é que eles queriam chamar atenção. Fazer algo mais brutal do que o atentado em Columbine”, diz o delegado Jaime Pimentel, responsável pelas investigações. Um amigo dos assassinos ouviu deles a intenção de superar o massacre na escola americana. Colegas que esbarraram com os atiradores na semana passada disseram a VEJA terem sido avisados. “Fiquem espertos”, disse Guilherme a um deles, que pediu para não ser identificado. Como os dois já haviam feito ameaças antes, ninguém os levou a sério. Colegas dizem que Guilherme, em particular, era assediado na escola com piadas grosseiras sobre a vida sexual da mãe, dependente química, às quais ele respondia com fúria: “Vou matar todos vocês”.

Para a mãe, Guilherme dizia que sofria bullying por causa das espinhas e, por isso, parou de estudar. Ela, no entanto, foi uma figura ausente na criação do filho. Quem cuidou dele por toda a vida foi a avó, que morreu, no fim do ano passado, de infarto. Nos últimos meses, Guilherme era assistido pelo viúvo de sua avó (não era seu avô biológico). Esse homem, que não quis se identificar, disse a VEJA que Guilherme era um “menino bonzinho que nunca dava trabalho”. Luiz Henrique vinha de uma família mais estruturada. Morava com o pai, a mãe, o irmão e os avós — que, segundo os vizinhos, até a noite de quarta-feira não sabiam ainda da morte do neto nem da atrocidade que ele cometera. Apesar da diferença de idade, 25 e 17, os dois eram amigos desde a infância. “É provável que eles tivessem características semelhantes, e que aprofundassem os desejos agressivos um do outro”, diz o psicólogo forense Antônio de Pádua Serafim, do Hospital das Clínicas de São Paulo. “Nesses casos, também é provável que um exerça poder de influência sobre o outro. A gente pode especular que Guilherme tenha sido o idealizador do ataque.”

Os dois rapazes foram descritos por vizinhos e colegas como calados, fechados e “esquisitões”. Na infância, eram companheiros de pelada na rua. Quando cresceram, tornaram-se inseparáveis no videogame. O aposentado Cesar Abidel, que mora entre a residência de Guilherme e a de Luiz Henrique, não notou nada de estranho na noite anterior ao massacre. “Na ocasião, troquei uma ideia com eles. Até brincaram comigo sobre futebol”, lembra. Os vizinhos recordam dois episódios de crise de raiva da dupla. Em um deles, Guilherme chutou seu computador porque estava “travando”. Em outra, Luiz Henrique xingou o pai e bateu nele no meio da rua. Além desses dois momentos, nada que suscitasse maiores preocupações.

Com ensino médio incompleto, os dois dedicavam-se a subempregos. Luiz era auxiliar de jardinagem. Guilherme assava espetinhos em um açougue. Nos momentos de folga, frequentavam a Lan House Área 5.1, perto da casa deles. Ali, passavam horas jogando Call of Duty, Counter Strike e Mortal Kombat. Os frequentadores se lembram de que eles eram os que mais gritavam “vou matar você, filho da p…” — o que não é incomum quando se jogam games de guerra. Em fevereiro, um sinal sinistro de ideias extremistas foi percebido por Tatiane Motta, que trabalhou na lan house: “Vi Luiz com um colar com a cruz de ferro. No dia seguinte, quem estava com o pingente era o Guilherme”. A cruz de ferro é uma condecoração militar nazista.

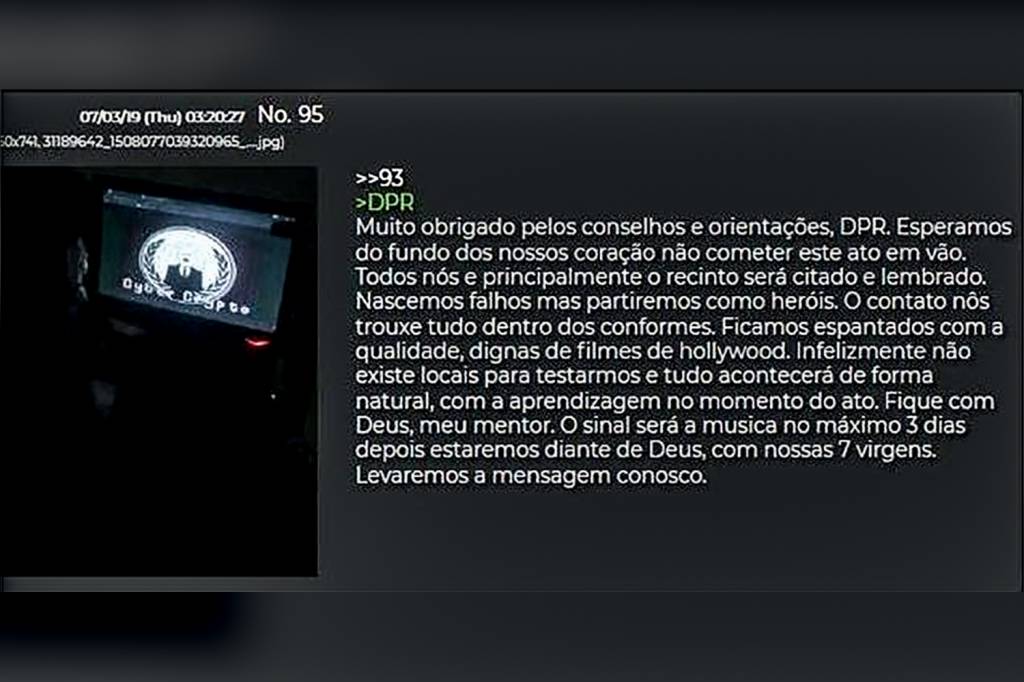

No Facebook, o mais jovem dos assassinos apresentava-se como “Guilherme Alan”. A página, depois apagada pela própria rede, trazia mensagens de culto às armas — e de apoio ao então candidato Jair Bolsonaro. As ideias realmente extremistas dos dois jovens, porém, se escondiam no submundo da internet. Logo após o massacre, começaram a pipocar em fóruns de ódio na deep web (a área “profunda” da internet, onde se ocultam usuários que desejam fugir de rastreamento) reproduções de supostas mensagens dos dois. Em uma das publicações, um usuário não identificado exibe uma mensagem de agradecimento atribuída a um dos atiradores: “Esperamos do fundo dos nossos coração (sic) não cometer este ato em vão. (…) Nascemos falhos mas partiremos como heróis”. No fórum Dogolachan, que já foi alvo da Polícia Federal por disseminar a misoginia, o racismo e o nazismo, o massacre foi comemorado. A Polícia Civil apreendeu computadores na casa dos atiradores e na lan house para aprofundar investigações. Segundo os investigadores, as machadinhas, o arco e flecha, a balestra e outros equipamentos foram comprados em diversos locais, inclusive pela internet, no ano passado; e o revólver calibre 38, que estava com o registro raspado, deve ter vindo do mercado negro. São mais evidências de que o massacre foi longamente planejado. A polícia busca um terceiro jovem que pode ter testemunhado o planejamento do crime ou até contribuído para esses planos.

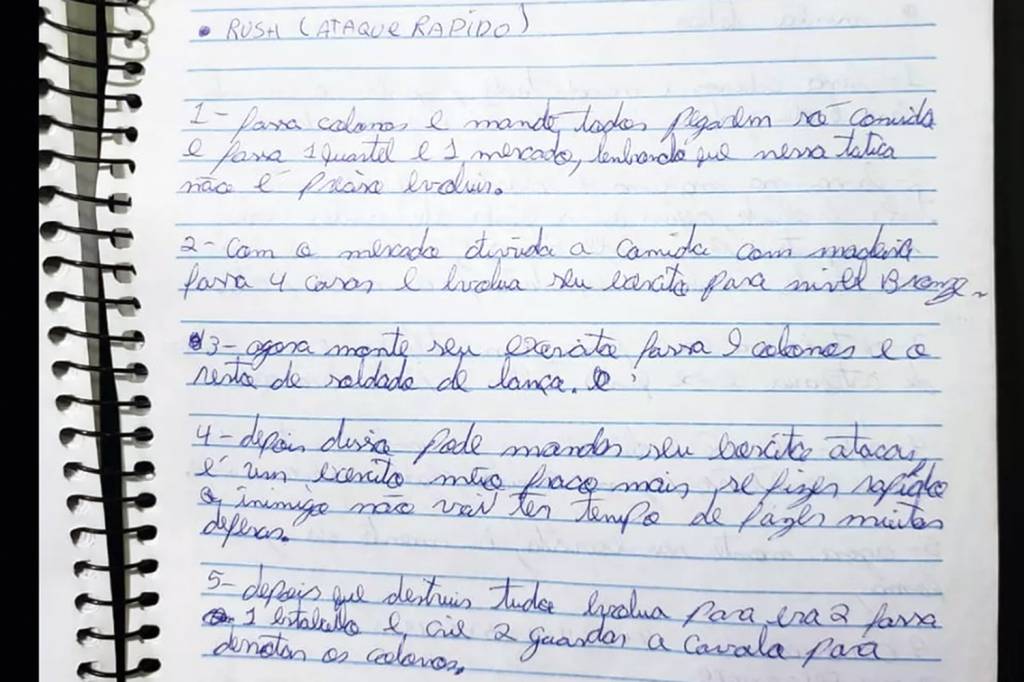

Os investigadores também pegaram um caderno encontrado ao lado do corpo de Guilherme. Nele, há desenhos de fantasmas, máscaras de terror e armas. Duas páginas em português precário — “fassam” no lugar de “façam”, por exemplo — chamaram a atenção da polícia: descreviam uma tática de videogame para um “ataque rápido”, no qual o adversário ficaria “sem tempo de fazer muitas defesas”. Em outra passagem, Guilherme cita uma duvidosa “Bíblia Satânica” que recomendava destruir quem cruzasse seu caminho. “Esse tipo de pessoa escolhe o crime como fantasia, e essas fantasias vão evoluindo com o tempo. Mas é difícil que eles levantem suspeitas”, diz o psicólogo Pádua Serafim. Vistos agora, no conjunto, os elementos que integram o perfil de Guilherme e Luiz Henrique — isolamento, bullying na escola, interesse por fóruns de ódio, fascínio por armas, fixação em jogos — parecem compor o retrato óbvio dos autores de um massacre. Mas outros tantos jovens se encaixam nesse terreno perigoso de frustração, fragilidade e ressentimento, e não cometem crimes. Eis o desafio da explicação. ƒ

Com reportagem de Erich Mafra

Publicado em VEJA de 20 de março de 2019, edição nº 2626

Qual a sua opinião sobre o tema desta reportagem? Se deseja ter seu comentário publicado na edição semanal de VEJA, escreva para veja@abril.com.br

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO