Como funcionam os hologramas que trazem ao palco artistas que já se foram

Avanço tecnológico possibilita a realização de turnês de Whitney Houston, Frank Zappa e outros. O problema: há quem alegue desmedida morbidez

Anote na agenda: músicos de fama global prometem espetáculos muito bem produzidos e de ingressos cobiçados entre o fim deste ano e 2020. Dois dos mais renomados: Whitney Houston e Frank Zappa. No último dia 6, Buddy Holly e Roy Orbison, pioneiros do rock’n’roll, saíram juntos em turnê pelos Estados Unidos e Canadá. O detalhe: todos já morreram.

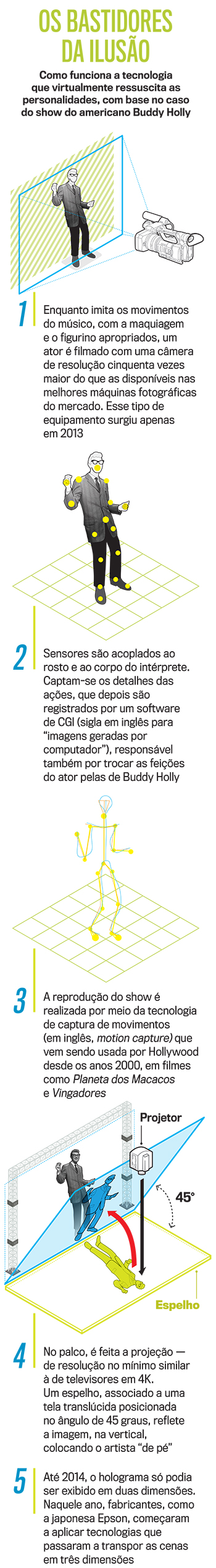

Eles voltarão à cena por meio de hologramas, a técnica de fotografia que usa imagens tridimensionais projetadas numa superfície de vidro. O acelerado desenvolvimento tecnológico (veja o quadro), atalho para resultados inacreditavelmente realistas, fez a morbidez dos espectros virar tendência do showbiz. A ressuscitação digital teve início em 2012. Naquele ano, durante o Coachella, popular festival californiano, o rapper americano Snoop Dogg encerrou sua apresentação ao lado de Tupac Shakur. Ao ponto central: Tupac fora assassinado dezesseis anos antes. Inaugurou-se assim, naquela insólita parceria, uma nova era de shows — que ganham, agora, literalmente, novíssimas cores.

Convém ressaltar que a holografia é filha de um truque de ilusionismo apresentado pela primeira vez nas salas de teatro da Londres vitoriana pelo inventor John Henry Pepper (1821-1900) — no “fantasma de Pepper”, como ficou conhecido, uma imagem luminosa é projetada numa superfície semitransparente posicionada a 45 graus em relação ao ângulo de visão do usuário. O fundo atrás dessa tela é mantido escuro, de modo que os observadores vejam a figura em destaque. Alternando-se a iluminação entre o fundo e a figura, cria-se a ilusão de mágica aparição e sumiço do personagem. Ainda muito usada em parques de diversões, a brincadeira atraiu camadas de tecnologia para renascer gloriosamente. Hoje, o dublê é gravado em estúdio, com câmeras de alta resolução, e o resultado é submetido à manipulação por meio de softwares de CGI (sigla em inglês para “imagens geradas por computador”), como os utilizados na indústria cinematográfica — que já recriaram, por exemplo, uma versão jovial de Arnold Schwarzenegger em O Exterminador do Futuro: a Salvação (2009) e prometem pôr James Dean em uma produção sobre a Guerra do Vietnã. A lógica, contudo, é aquela mesma do século XIX.

Como todo avanço tecnológico pressupõe novos desafios éticos, é natural que os hologramas também produzam desconforto. Em 2008, quando a ideia de tirar famosos do túmulo prosperou como chamariz de público, especialmente os mais saudosistas, o pop star Prince chiou, antecipando-se à polêmica. Disse achar inaceitável, a não ser no cinema, e esbravejou: “Não sou um demônio”. A grita não adiantou. Dez anos depois, em 2018, logo após sua morte, Prince surgiu como um “fantasma de Pepper” numa apresentação durante o milionário intervalo do Super Bowl americano. Em entrevista a VEJA, o americano Gary Shoefield, vice-presidente da Base, empresa responsável pela criação de muitos dos avatares, aposta na acomodação de muxoxos em breve: “Quando aparece algo novo, sempre há críticas. Temos de nos ater ao fato de que daremos às pessoas experiências que ficarão em sua memória para sempre”. Sem dúvida, é divertido — mas pode ser também bem estranho.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2019, edição nº 2661