Com suspensão de contas, redes sociais suscitam debate sobre livre opinião

Empresas de tecnologia vetam usuários que disseminam ódio, mentiras e incitam a violência, como Trump - um movimento inédito e polêmico

Há 3 000 anos, os gregos ergueram um dos pilares que ajudaram a erigir a civilização ocidental: o conceito de liberdade de expressão. Nas Ágoras, assembleias realizadas em praça pública, os cidadãos podiam exprimir ideias e expor sentimentos, mesmo aqueles contrários ao senso comum. Ao longo da história, inúmeros marcos civilizatórios fortaleceram a livre opinião, das convenções internacionais às constituintes dos países, da Declaração Universal dos Direitos Humanos ao arcabouço jurídico que rege as nações. Graças a esses mecanismos, construídos de tijolo em tijolo, que o edifício da democracia contemporânea foi erguido. Sob diversos aspectos, a liberdade de expressão é uma das mais extraordinárias conquistas da humanidade, pois permite a cada um de nós manifestar, sem impedimentos, exatamente o que pensa. Nos últimos dias, porém, a beleza por trás dessa ideia vem sendo vilipendiada. Extremistas distorcem grosseiramente o conceito para defender o direito de publicar atrocidades nas redes sociais — ataques a adversários, incitações à violência, crimes e até atos terroristas.

O debate ganhou intensidade a partir de 6 de janeiro, quando defensores do republicano Donald Trump, derrotado nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, invadiram o Capitólio para impedir a diplomação do candidato vitorioso, o democrata Joe Biden. Por mais bizarro que possa parecer, os criminosos foram incentivados pelo próprio Trump, que passou as últimas semanas anunciando no Twitter que o pleito havia sido uma fraude. Depois da barbárie no Capitólio, que resultou na morte de cinco pessoas, as big techs, como são chamados os conglomerados de tecnologia que dominam a internet mundial, tomaram medidas inéditas. Dois dias após o levante, o Twitter baniu a conta do presidente americano, que tinha mais de 55 milhões de seguidores. “Os danos off-line resultantes da fala on-line são comprovadamente reais, e impulsionam nossas políticas e a aplicação delas acima de tudo”, justificou o CEO da companhia, Jack Dorsey, em sua própria rede social.

Adoradores do líder falastrão e mentiroso também entraram no alvo do Twitter, que eliminou 70 000 perfis ligados ao movimento QAnon, alicerçado em teorias da conspiração e falácias. Ele propaga, entre outras coisas, a ideia esdrúxula de que Trump combate uma rede de satanistas pedófilos responsáveis pelo comando do mundo. Facebook e Instagram seguiram a mesma trilha, reforçando o movimento. Pelo menos até a posse de Joe Biden, no dia 20, as páginas do mandatário foram suspensas por período indeterminado. “Acreditamos que os riscos de permitir que o presidente siga utilizando nossos serviços durante esse período são simplesmente grandes demais”, disse Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. O YouTube retirou do ar vídeos do canal oficial de Trump, fechou o espaço para comentários e o suspendeu por sete dias. Já o Parler, rede social sem controle de conteúdo criada por John Matze e amplamente utilizada pelas hordas trumpistas, foi excluído das lojas virtuais da Apple e do Google. Completando a reação em cadeia, a Amazon também decidiu não mais hospedá-lo em seus servidores.

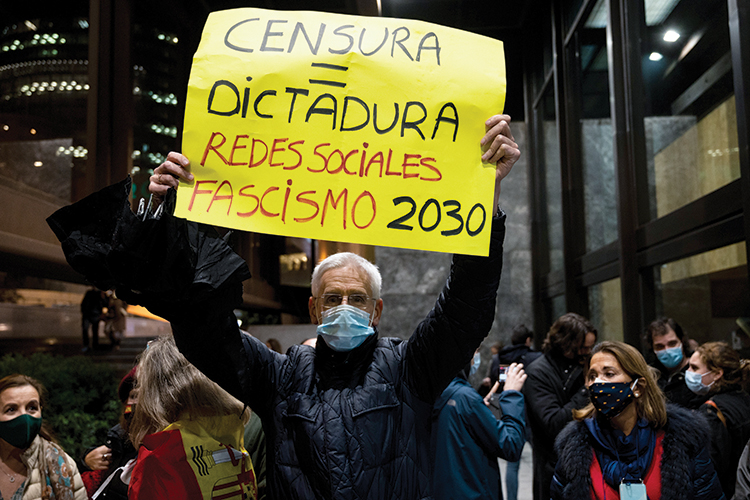

Esses banimentos colocaram as redes sociais no centro de um polêmico debate: quais são os limites da liberdade de expressão? Como de hábito, os atingidos tentam distorcer a realidade, classificando as exclusões impostas como censura. Outra mentira das grossas. “Não é censura no sentido legal de discurso restritivo do governo”, diz o filósofo Michael Sandel, professor da Universidade Harvard (leia a entrevista). “Você poderia chamar de censura social, mas, nesse caso, também não é.” Evocado de forma leviana por quem normalmente sofre sanções após postagens falaciosas ou odiosas, o conceito de liberdade de expressão está ligado ao bem-estar coletivo, e não à celebração da individualidade. Uma frase atribuída ao filósofo inglês Herbert Spencer resume com perfeição o dilema: “A liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro”. Em outras palavras: não se pode falar, postar ou escrever qualquer coisa sem que haja consequências, inclusive jurídicas. “Liberdade de expressão diz respeito às regras definidas pelo conjunto da sociedade”, diz Dulce Critelli, coordenadora do curso de filosofia na Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP). “Não se pode atravessá-las.”

Evidentemente, a livre exposição de ideias é parte indissociável do processo civilizatório e da manutenção da democracia. Ela, contudo, não pode ser utilizada como desculpa para a prática ou a incitação de crimes. Ninguém acharia razoável postar vídeos pornográficos no Facebook ou cenas do Estado Islâmico degolando pessoas no YouTube. Por que consideraria pertinente, então, ameaçar a democracia americana, como fizeram os extremistas na invasão do Capitólio? E é normal atacar instituições no Brasil, como o Supremo Tribunal Federal? Se a sociedade não definir os filtros e responsabilidades para conter tais excessos, a barbárie entrará em cena — exatamente como na invasão do Congresso americano. Ex-secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo, o advogado Belisário dos Santos Júnior vai direto ao ponto: “Não existe liberdade que garanta a propagação de mentiras ou de mensagens de ódio”. Para Felipe Nunes, professor de ciência política da Universidade Federal de Minas Gerais, a liberdade de expressão tem um limite claro. “É quando ela leva à violência”, afirma.

No momento em que a livre defesa de ideias se torna um conceito absoluto e ilimitado, abre-se caminho para que o pensamento deixe de ser fruto de um debate racional e passe a ser imposto por punhos ou armas. No livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, o filósofo austro-britânico Karl Popper descreveu o fenômeno, que batizou de “paradoxo da tolerância”. Popper defende que uma comunidade livre tem o direito de não tolerar o intolerável. Se preciso, deve reagir com uso da força, mesmo que isso restrinja a liberdade de expressão. Publicada em 1945, logo após o fim da II Guerra, a obra faz uma reflexão sobre os estragos provocados nas democracias pelas ditaduras de direita e de esquerda surgidas na primeira metade do século XX. De lá para cá, o fascismo e o comunismo sucumbiram, mas o fantasma da intolerância jamais morreu e hoje em dia se materializa como erva daninha na forma de ameaça digital.

O atual dilema das redes representa a interface mais recente de um fenômeno perigoso. A manipulação da informação e o discurso de ódio observados hoje guardam forte semelhança com as mensagens nazistas no século passado. Naquela época, os regimes totalitários se utilizavam de novas formas de mídia, como o rádio e o cinema, para disseminar sua doutrina por grupos e categorias sociais específicas (“Uma mentira repetida mil vezes vira verdade”, pregava Joseph Goebbels, o ministro da Propaganda de Hitler). Com base no ódio e na violência, eles elegeram os judeus como inimigos e, aos poucos, corromperam a democracia alemã. “Em todos os contextos históricos tomados como amplamente democráticos, tais como a república romana na Antiguidade e a assembleia na Revolução Francesa, sempre houve controle das coisas que poderiam ser ditas”, diz Carlos Piovezani, professor da Universidade Federal de São Carlos e autor do livro A Linguagem Fascista.

No debate atual em torno da liberdade de expressão, as sanções das big techs ocorrem no momento em que as redes sociais já estavam na mira dos legisladores e do sistema judicial americano. Durante muito tempo, as autoridades fizeram vistas grossas ao racismo, à desinformação e ao extremismo que circulam livremente pela internet. As próprias redes sociais demoraram para agir, deixando campo aberto para a disseminação de fake news e funcionando como uma espécie de palanque global do ódio. Convocados para depor no Parlamento americano, os donos das big techs costumeiramente invocam a Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que em 1791 proibiu o Congresso de limitar a liberdade de imprensa e de expressão. Por pressão da sociedade e em resposta aos abusos, no entanto, passos começaram a ser dados nos últimos anos no sentido de uma maior regulação. No território americano, o movimento deve se acelerar no governo de Joe Biden, agora que até os políticos mais aguerridos à direita do Partido Republicano veem bons motivos para se juntar aos democratas na tentativa de impor limites ao poder das redes. “Essas empresas são muito espertas nas relações com o público e estão tentando dar uma resposta porque perceberam que a regulação se tornou uma prioridade na agenda”, diz David Nemer, professor do departamento de estudos de mídia da Universidade de Virgínia.

A discussão também diz respeito ao campo econômico. Para muitos, as big techs simplesmente se tornaram grandes demais. Suas redes complexas, dotadas de poderosos algoritmos capazes de mapear as preferências dos usuários, permitem influenciar de uma maneira inédita os hábitos de consumo deles. Em vez de competirem por uma fatia do mercado, como qualquer outra companhia da economia tradicional, elas passam a ditar as regras do jogo. Também é questionável o fato de as redes sociais, e apenas elas, decidirem os limites da liberdade de expressão. Isso é tão infrutífero quanto perigoso. Para especialistas, o ideal é que representantes de diversos setores da sociedade — entidades civis, governos e empresas — arbitrem em conjunto as normas. Onipresentes, as redes sociais ampliaram de maneira inimaginável o volume e o alcance dos conteúdos. Evitar, portanto, que elas se transformem em megafones da intolerância representa um desafio enorme — mas, para o bem da democracia, uma necessidade.

No Brasil, um dos campeões mundiais de uso de redes sociais, o “paradoxo da tolerância” chegou também a um ponto crítico. Nos últimos anos, porém, as instituições começaram a reagir ao fenômeno. No momento, o Supremo Tribunal Federal é um dos protagonistas dessa luta. Em julho, o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, determinou que dezesseis contas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro — entre elas, a do empresário Luciano Hang, a do político Roberto Jefferson e a do blogueiro Allan dos Santos — fossem tiradas do ar pelo Twitter. O entorno presidencial também entrou na mira do STF, que investiga a atuação do chamado “gabinete do ódio”, um grupo de assessores que trabalha no Palácio do Planalto e que alimenta a publicação de posts com fake news e ataques a adversários — o coordenador dessa turma seria o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente e criador do discurso mais radical dessa turma.

Fiel apoiador de Donald Trump, Bolsonaro lamentou o que chamou de “censura” às mídias sociais após o Twitter anunciar o banimento do presidente americano. Essa postura e certas declarações de Bolsonaro (“Se não tiver voto impresso no Brasil em 2022, vamos ter problema pior”) preocupam. Desde o início, a estratégia de Bolsonaro vem sendo uma cópia tropicalizada das ações implementadas pelo presidente americano. Por lá, o bastião da democracia mundial, a situação chegou a fugir do controle em razão da manipulação provocada por um presidente populista que estimulou o culto à personalidade e foi, pouco a pouco, testando os mecanismos de controle. Por isso, toda a atenção é pouco. O edifício da democracia, especialmente o da jovem democracia brasileira, deve ser permanentemente protegido e vigiado. E a história ensina que não se pode tolerar o intolerável. Nem antes, nem agora. Jamais.

Com reportagem de Alexandre Senechal, Eduardo Gonçalves e Mariana Rosário

Publicado em VEJA de 20 de janeiro de 2021, edição nº 2721

Leia também:

- Melhor Microondas: 11 modelos para comprar em 2021.

- Escova Rotativa: 6 modelos para comprar em 2021.