Viver com vírus: dos 40 anos do primeiro diagnóstico da aids à Covid-19

Descobertas nesse período dão um atalho para a compreensão mais clara de como os microrganismos afetam o corpo humano — e o modo de atacá-los

O Brasil não tem prêmio Nobel. Mas um laureado nascido em Petrópolis, filho de mãe inglesa e pai libanês dono de uma óptica no Rio, que deixaria o país com apenas 13 anos para estudar em Wiltshire, na Inglaterra, é o autor de uma das mais memoráveis frases a respeito do modo como adoecemos. “Um vírus é uma má notícia embrulhada numa proteína”, disse o biólogo Peter Medawar (1915-1987), diplomado pela Academia Sueca em 1960, por suas pesquisas em torno do sistema imunológico. A má notícia, sabemos hoje, pede cautela — das centenas de milhares de vírus que se supõe existirem, apenas 586 grupos são infecciosos para os mamíferos e somente 263 afetam os humanos. Nas palavras do escritor americano Bill Bryson, autor do best-seller Breve História de Quase Tudo, “fora das células vivas não passam de matéria inerte, não se alimentam, não respiram, não fazem quase nada; não têm meios de locomoção, não têm impulsão, pegam carona”. E, no entanto, “uma vez que estão numa célula viva explodem numa existência fecunda, reproduzindo-se tão furiosamente quanto qualquer outra criatura”.

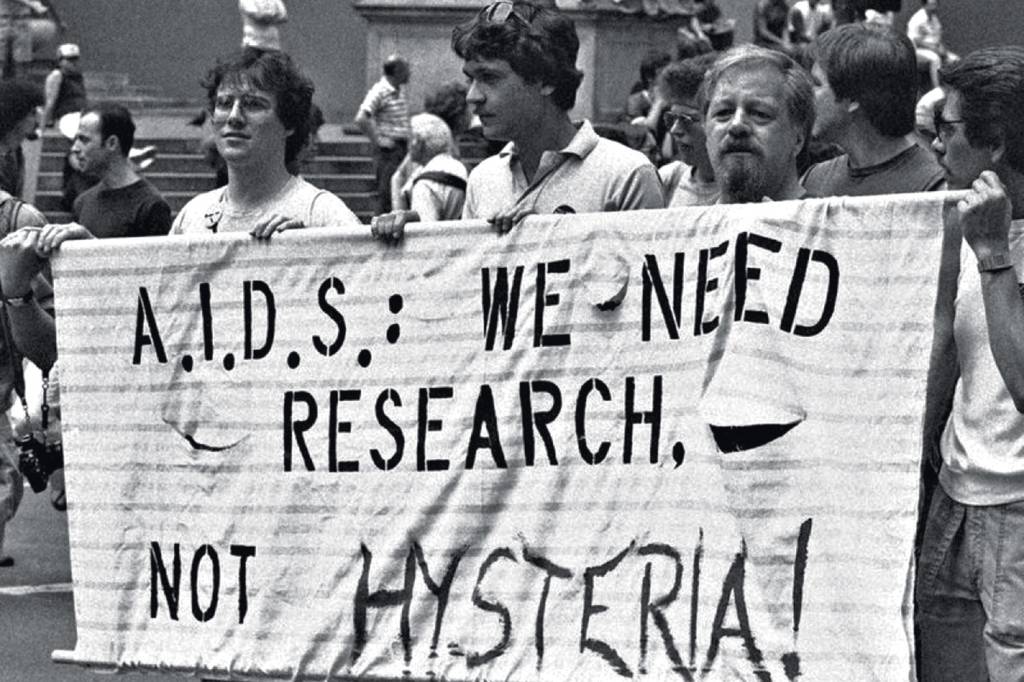

Os vírus e a maneira como os combatemos, evitando sua circulação, ajudam a contar a história da civilização — e por isso a frase de Medawar é permanentemente lembrada, sobretudo em períodos de pandemia, como agora, e há exatos quarenta anos. Em 3 de julho de 1981, uma pequena reportagem escrita por Lawrence K. Altman no The New York Times tratava de um “câncer raro visto em 41 homossexuais”. Homens gays, segundo o jornalista, estavam morrendo de uma doença incomum. Apresentavam manchas roxas na pele e seus gânglios linfáticos inchavam antes de morrerem. Os médicos mal compreendiam o que estava ocorrendo.

Os oncologistas descobriram, mais tarde, que aquele tipo específico de câncer, o sarcoma de Kaposi, é uma “condição definidora da aids”, indício dos estágios finais da enfermidade. Um mês antes de o jornal nova-iorquino dar a informação, os Centros para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos haviam relatado, em 4 de junho de 1981, outro conjunto de sintomas estranhos — a pneumonia por Pneumocystis carinii, que, como o câncer, ocorria em pessoas aparentemente saudáveis. Foi a primeira publicação científica do que, quinze meses depois, seria definido como a síndrome da imunodeficiência adquirida, a aids, provocada por um vírus, o HIV — uma má notícia, enfim, embrulhada numa proteína. “Em retrospecto, claro, esses anúncios foram os primeiros arautos da aids”, diria Altman, em 2011. “Mas naquela época não sabíamos exatamente com o que lidávamos.” Entender a trajetória de quarenta anos do HIV, para o qual não há vacina, é atalho para compreender um pouco mais sobre o microrganismo que provoca a Covid-19, dadas as cabais diferenças, mas também as semelhanças.

As doenças e seus vetores são bem distintos entre si: o HIV, sem tratamento, mata todos os pacientes; o novo coronavírus mata entre 1% e 3% dos infectados. O vírus respiratório é bem menos letal, porém muito mais contagioso. Em comparação com o número de pessoas que contraíram HIV, a quantidade de indivíduos com o novo coronavírus é uma explosão. A Covid-19 é uma doença mais transmissível e provocada quase imediatamente após a infecção, enquanto o HIV pode levar quase dez anos para adoecer o paciente. Durante esse período, a pessoa pode transmitir o vírus, no entanto só por contato sexual ou sanguíneo, não por meio de respiração, superfícies ou fluidos. “A principal diferença entre a forma como enfrentávamos as epidemias quarenta anos atrás e o modo como as enfrentamos agora é que, no fim dos anos 1980, a tecnologia era muito inferior à atual”, definiu a VEJA o oncologista americano Paul Volberding, um dos líderes das investigações iniciais da aids, na década de 80, em artigo exclusivo (leia a íntegra no site da revista). “Levamos de três a quatro anos apenas para encontrar o vírus causador da aids. O sequenciamento genético do HIV levou aproximadamente duas décadas. Já na pandemia da Covid-19, o vírus foi encontrado em uma ou duas semanas e sequenciado em pouquíssimo tempo.” Na ponta do lápis, de 1981 até hoje, a aids matou 35 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais 350 000 no Brasil. A Covid-19 tirou a vida de 3,7 milhões de pessoas — quase 500 000 brasileiros.

Mesmo com impactos e tratamentos diversos, o HIV e o SARS-CoV-2 têm semelhanças na estratégia de infecção. Estudo conduzido pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) mostrou que o agente da Covid-19 é capaz de entrar e de se replicar no interior de linfócitos do tipo T CD4, as mesmas células de defesa do organismo atacadas pelo HIV. “Em humanos, esse mecanismo havia sido visto até hoje apenas com o vírus da aids”, diz o geneticista Salmo Raskin, membro da Sociedade Brasileira de Genética Médica.

Não há dúvida, na lida contra o atual vírus, que a vacinação é obrigatória para a redução dos casos graves. Uma das comprovações de efetividade da imunização contra a Covid-19 é o que aconteceu recentemente em um experimento inédito no município de Serrana, a 300 quilômetros de São Paulo. Entre 17 de fevereiro e 11 de abril, 95% da população adulta da cidade recebeu as duas doses da CoronaVac. Os primeiros resultados consolidados, divulgados há menos de um mês, mostraram que a medida levou à queda de 80% nos casos e de 95% nas mortes pela doença. Para citar um exemplo global, Israel, país com a mais avançada campanha de vacinação do mundo, com 60% da população totalmente imunizada, registrou queda de 99% no número de mortes diárias desde o pico de óbitos e já vislumbra, realmente, o fim da pandemia.

É inegociável o distanciamento social e o uso de máscaras, de modo a desacelerar a engrenagem de contágio, especialmente com a revelação de novas mutações, todas mais transmissíveis do que a versão original. Mas, ressalte-se, as vacinas são comprovadamente eficazes contra elas. Das quatro variantes em circulação atualmente, a originada no Reino Unido, no Brasil, na Índia e na África do Sul, apenas esta última não respondeu adequadamente à vacina da AstraZeneca. Todos os vírus mudam seu material genético, e na maioria das vezes as mutações não conferem vantagens nem desvantagens, são meras consequências aleatórias e naturais. O agente da gripe, por exemplo, tem uma taxa de mutação que é o dobro em relação às identificadas no novo coronavírus. A do HIV, quatro vezes maior. Estima-se que as vacinas para Covid-19 tenham de ser reformuladas a partir de 2022. Não há aí nenhum grande susto. Todo ano os antígenos para gripe têm de ser modificados.

Mas e se um dia as vacinas não forem eficazes contra as mutações? Não seria uma tragédia, e convém aqui um outro passeio pelo quarentão HIV. Não há, reafirme-se, vacina contra o vírus da aids. O que ajudou a frear os casos foi a introdução da terapia antirretroviral. Deu-se melhor qualidade de vida e diminuição da transmissão. Em relação ao pico da pandemia, em 2004, as mortes caíram em mais de 60%. Hoje há cerca de 40 milhões de homens e mulheres portadores do HIV, e levam vida razoavelmente normal. Os coquetéis antiaids, compostos por medicamentos antirretrovirais, surgiram na década de 80 e evitam que o vírus se reproduza desordenadamente, impedindo que o sistema imunológico do paciente fique gravemente prejudicado. Eles ainda reduzem o risco de infectar outra pessoa em 92%. Os coquetéis não matam o vírus, mas garantem maior tempo de vida — e com qualidade. O exemplo do astro do basquete Magic Johnson, que comoveu o mundo em 1991 ao anunciar que era HIV positivo aos 32 anos, no auge da carreira brilhante, é emblemático. Naquele tempo, muitos ainda consideravam a infecção quase uma sentença de morte. A longevidade de Magic é atribuída não só ao rigor na condução do tratamento, como também ao fato de que os doentes passaram a viver mais tempo e com mais saúde justamente no início dos anos 1990, graças à evolução dos remédios. “Fiquei devastado ao saber o diagnóstico”, disse o astro da NBA em palestra, no ano passado. “Mas, depois de um tempo, fui ao médico e perguntei como poderia ter uma vida longa. Ele me disse três coisas: me conformar com a doença, tomar a medicação corretamente e cuidar do meu corpo. Fiz tudo isso e deu certo.” Em março, ele recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, em Los Angeles, como símbolo de dois períodos históricos.

A efeméride da descoberta do HIV, há quatro décadas, e o atual susto da humanidade com a pandemia impõem uma constatação: por trás de todo vírus há também a condenação do doente, ou pelo menos a suspeita de que tenha feito algo errado ou sido negligente. “Irmãos, vocês merecem a desgraça”, repetia o padre Paneloux, personagem de A Peste, clássico de Albert Camus. Nos primórdios da aids, apontava-se o dedo, prenhe de inaceitável preconceito, aos homossexuais, como se fazia aos portadores de sífilis em passado ainda mais remoto. Hoje, há insistente postura xenófoba contra o “vírus chinês”, na tola definição de Donald Trump, depois mimetizada pela trupe de Jair Bolsonaro. Contra esse tipo de vírus, de ódio à diferença, há um único e universal remédio: conhecimento.

Publicado em VEJA de 16 de junho de 2021, edição nº 2742

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO