A geração nem-nem

Com a crise, o número de jovens no Brasil que nem trabalham nem estudam já soma 6,6 milhões. Os reflexos não atingirão só a vida deles, mas toda a sociedade

Numa crise econômica profunda todos perdem, mas uns perdem mais que os outros — e esses são quase sempre os jovens. Isso ocorre porque demitir funcionários com menos tempo de ocupação sai mais barato e cortar a mão de obra menos especializada significa perder menos produtividade e ter mais facilidade de encontrar substitutos quando o mercado se recuperar. Quando as recessões são longas e o desemprego começa a se disseminar também entre os trabalhadores mais velhos (ou seja, aqueles que chefiam os lares em que os adolescentes moram), as oportunidades de estudo dos jovens diminuem mais ainda. À medida que o orçamento familiar fica enxuto, as prioridades tornam-se outras. No Brasil de hoje, a situação não é diferente.

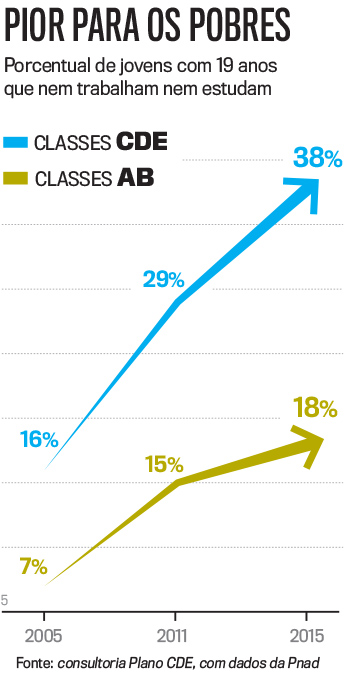

Enquanto a taxa geral de desocupação brasileira fechou o primeiro trimestre em 13,7%, entre aqueles com idade de 18 a 24 anos esse número bateu em 31,8%. Pior: um levantamento realizado pela economista Ana Maria Barufi, do Bradesco, mostra que quase 30% dos brasileiros nessa faixa etária (ou seja, 6,6 milhões de jovens) hoje não trabalham nem estudam. São os chamados nem-nem — pessoas que, na fase em que deveriam estar ingressando na universidade ou chegando ao mercado de trabalho, deparam com as portas fechadas. Na crise, nenhum dos dois caminhos está disponível para eles. O porcentual de nem-nem brasileiros é maior entre as mulheres, já que aos fatores associados à recessão se soma ainda o risco da gestação na adolescência, que as obriga a abandonar a escola e, eventualmente, o trabalho também. Aos 19 anos, 60% dos nem-nem são meninas. As estimativas são parte de um estudo feito pela consultoria Plano CDE, em parceria com o Instituto Carlyle, com base nos números do IBGE.

Há dois anos, os nem-nem brasileiros eram 5,9 milhões. O aumento do contingente se deu sobretudo entre os mais pobres e com menos anos de educação, uma vez que um dos efeitos das crises econômicas é aprofundar a desigualdade de oportunidades. Os jovens das classes C, D e E, por exemplo, quase sempre dependem do trabalho para bancar os estudos. “Ao terminar o ensino médio, a primeira opção do jovem de classes mais baixas é buscar uma ocupação. A renda dele servirá tanto para pagar os próprios estudos quanto para ajudar no orçamento de casa”, diz Breno Barlach, gerente de projetos da consultoria Plano CDE. Ao perderem o trabalho ou não conseguirem empregar-se, portanto, perdem também a possibilidade de estudar.

Uma pesquisa do economista Till von Wachter, professor da Universidade da Califórnia em Los Angeles (Ucla), joga luz sobre o futuro próximo dessa geração. Wachter dedicou-se a avaliar os efeitos, nos jovens, da crise econômica vivida pelos Estados Unidos nos anos 80. O país passou por dois anos de recessão, e a taxa de desemprego chegou à casa dos 11%, a pior do período pós-guerra. O que o estudo de Wachter revelou foi que as pessoas que entraram no mercado de trabalho nesse período sofreram efeitos negativos permanentes na vida profissional. O rendimento anual desses trabalhadores chegou a encolher 60% nos primeiros anos de recessão. Nas duas décadas seguintes, esse contingente, formado por aqueles que o autor chama de “azarados”, trabalhou menos horas semanais do que americanos que começaram a trabalhar antes ou depois da crise (e, portanto, continuaram ganhando menos). Quem tinha o ensino superior completo ou em curso também sofreu quedas salariais, mas conseguiu recuperar o passo e alcançar a média do mercado em um prazo menor. Os efeitos, porém, foram mais perversos para os que tinham apenas o ensino médio completo e aqueles que não chegaram a completá-lo. Entre os menos escolarizados, houve um aumento significativo no nível de pobreza e na demanda por assistência social. Como consequência, seu acesso ao sistema privado de saúde caiu, o que em longo prazo gerou efeitos sobre a taxa de mortalidade e a expectativa de vida dessa população.

Não é improvável que a experiência americana da década de 80 esteja se repetindo no Brasil, afirmam especialistas. A agravante é que, aqui, o impacto negativo tende a ser mais profundo por causa da baixa escolaridade da maioria dos jovens. Ainda segundo a Plano CDE, apenas 11% de meninos e meninas de 19 anos das classes C, D e E estão na universidade. Some-se a isso o fato de que os adolescentes que moram em lares de baixa e média renda representam 70% de toda a juventude brasileira e farão parte da futura força produtiva do país — e a conclusão óbvia será que, como sempre, o prejuízo causado pela recessão não se limitará aos mais diretamente afetados por ela. “Uma geração subqualificada e subempregada pode se tornar uma carga extra para toda a sociedade, já que, além de afetar a produtividade, terá efeitos também na demanda por amparo social”, lembra Juan Carlos Félix, presidente do Instituto Carlyle, organização que financia ONGs na área de educação.

Possivelmente esta seja a primeira crise da história brasileira a causar reflexos tão significativos e duradouros no crescimento futuro da economia. “As recessões das décadas de 80 e 90 foram marcadas pela hiperinflação, que corroía sistemicamente os salários e diminuía, ainda que de forma forçada, os custos de produção. Isso justifica por que o desemprego não era tão alto”, afirma Sergio Firpo, especialista em economia da educação e professor do Insper. Outra característica singular da atual crise é o impacto no setor de serviços. Firpo explica que no período anterior à recessão, quando o mercado de trabalho estava aquecido, o comércio era o grande responsável por absorver a mão de obra dos jovens pouco escolarizados. Eram empregos de baixa remuneração, mas formais. Nos dias de hoje, tal oferta desapareceu.

Se o mau estado da economia joga luz agora sobre a geração nem-nem, as razões para o surgimento desse fenômeno estão em outro campo, o da educação brasileira e sua falta de qualidade. O diagnóstico não é novo, tampouco o problema — até hoje não superado. O ensino médio, concordam especialistas, deveria prover os jovens de um mínimo de bons conhecimentos de português e matemática, de modo a municiá-los para o ingresso no ensino superior, em cursos de especialização ou em cargos mais qualificados. Não é, porém, o que ocorre. “Muito se fala dos programas focados em educação superior, que de fato são uma necessidade, mas a verdadeira mudança acontecerá quando houver investimento em educação básica”, ressalta Firpo.

Alguns pesquisadores destacam o ensino técnico como uma solução para aplacar, ao menos em parte, as deficiências dos jovens. O custo da especialização é menor que o de um curso superior, e a perspectiva é de contratação, em geral, mais rápida. “Dois pontos tornam o técnico vantajoso: o reforço básico, que provê os conhecimentos em matemática e português que deveriam ter sido adquiridos no ensino médio, e a orientação profissional, que põe esses jovens em contato com a prática do mercado”, explica Félix, do Instituto Carlyle.

A curto prazo, entretanto, o alento virá de uma retomada mais intensa na atividade econômica, o que criaria vagas de trabalho para todos, inclusive para os menos qualificados. A reforma trabalhista, ao abrir a possibilidade de criação de vagas temporárias e com jornada reduzida, também poderá contribuir para a contratação de pessoas mais jovens. Mas essas serão sempre soluções paliativas e sem compromisso com o futuro. Nesse aspecto, mais vale lembrar o que disse o ex-presidente americano Franklin Delano Roosevelt (1882-1945): “Nem sempre podemos construir o futuro para nossa juventude, mas podemos construir nossa juventude para o futuro”.

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2017, edição nº 2540

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO