O pedaço do Brasil que pode desaparecer na África

Em livro sobre as comunidades de retornados brasileiros, Carlos Fonseca alerta para o risco de apagamento do legado cultural brasileiro

Por quase dois séculos, uma ponte cultural se estende invisível entre o Brasil e a costa da África. Essa conexão é mantida viva pelos retornados, descendentes de africanos escravizados que, ao longo do século XIX, voltaram à sua terra natal carregando um pouco do Brasil, moldando comunidades com uma identidade única e complexa, desconhecida por muitos do lado de cá do Atlântico. Por lá, ficaram conhecidos como agudás, Tabom (em referência à expressão “Tá Bom”, muito usada no Brasil) ou simplesmente brasileiros, brésiliens ou brazilians, nas versões afrancesada e anglicizada.

O Brasil africano é composto por casas de arquitetura colonial, regido pelo calendário católico, ritmado pelo compasso do Bumba-meu-boi e do Carnaval, e alimentado por uma mesa farta, repleta de mukeka (moqueca), kousidu (cozido), moyo (molho à base de tomate, cebola e pimentão, que se come com o feijão) e dossi (doce de mamão). O português que sobra vira uma mistura dos dois continentes.

O movimento de retorno teve seu auge entre os séculos XIX e início do XX, somando cerca de 8 mil pessoas. Eram ex-escravizados, expulsos após revoltas como a dos Malês, frustrada em 1835, na Bahia. Mais tarde, foram os libertos que buscavam um recomeço longe das opressões brasileiras. Esses homens e mulheres, transportados inicialmente no porão dos navios negreiros, agora cruzavam o Atlântico no caminho de volta, dessa vez no convés. Chegaram ao Benim, Nigéria, Togo e Gana como construtores de um novo capítulo.

Nesses lugares, formaram comunidades unidas pela brasilidade que os atravessava. “Ao voltar para a África, esses retornados levaram consigo vários aspectos da vida e da cultura brasileira e, com o que levaram, acabaram construindo uma comunidade com identidade própria, muito diferente da dos africanos”, diz Carlos Fonseca, autor de Os Retornados (Ed. Record), que narra os episódios dessa epopeia.

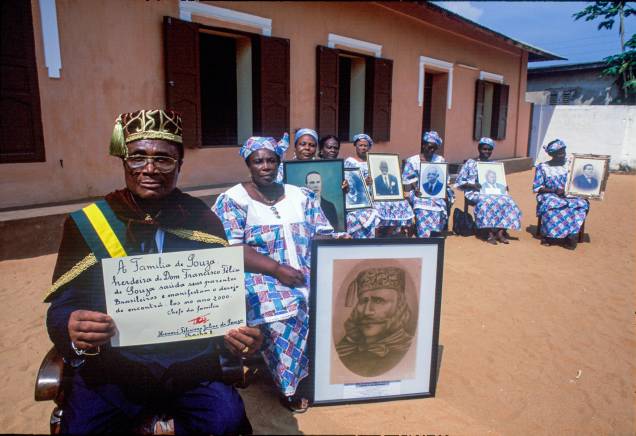

Fonseca revela personagens emblemáticos que ajudam a entender a dinâmica deste grupo. Os retornados não eram mais africanos aos olhos locais, tampouco eram completamente brasileiros, viviam em um entremeio identitário. Essa ambiguidade se reflete nas histórias que o historiador traz à tona. No Benim, a família Souza, descendente de Francisco Félix de Souza, controverso traficante de escravizados, condecorado com Chachá de Uidá, destacou-se na política e na economia local, mantendo vivas as conexões com o Brasil. No Togo, Sylvanus Olympio era neto do retornado brasileiro Francisco Olympio da Silva, que teria chegado no litoral do Benim no final da década de 1830. Em 1961, Sylvanus se tornou o primeiro presidente do país, mas acabou assassinado em um golpe de estado.

Por outro lado, há histórias como a de Ange Miguel do Sacramento. Nascido nos anos 1920, no Benim, ele se mudou para o Brasil ao se aposentar, com mais de 80 anos de idade. Foi morar em Coroa Vermelha, Bahia, onde passou seus últimos anos procurando os membros perdidos de seu ramo familiar brasileiro.

Crônica de uma relação não correspondida

Apesar da riqueza cultural, a brasilidade nas comunidades de retornados enfrenta um processo de apagamento. Para as gerações mais jovens, as histórias da diáspora não têm o mesmo apelo. Muitos sobrenomes brasileiros, como Olympio, Sousa, Silva, Santana, Chagas, Medeiros, Almeida e Amaro estão, aos poucos, sendo substituídos por nomes locais, enquanto prédios históricos que lembram nosso passado colonial se deterioram. Até mesmo o pouco da língua portuguesa que resiste pode desaparecer em algumas poucas gerações.

Razões para isso incluem a falta de iniciativas que promovam a preservação cultural e as complexas relações históricas ligadas à escravidão. Na memória coletiva, ser retornado muitas vezes significa carregar o peso de ser descendente de escravizados ou traficantes de escravos, uma herança dolorida e desconfortável.

Há algumas iniciativas isoladas que ainda buscam preservar essa memória. Associações como a Brazilian Descendents Association, em Lagos, e projetos de restauração arquitetônica no Benim são exemplos. No entanto, Fonseca defende que o Brasil poderia fazer mais para fortalecer esses laços, promovendo parcerias culturais e reconhecendo a importância desse legado. “Um país não pode se dar ao luxo de perder a sua memória, e o relato dos retornados é sumamente brasileiro”, diz. “Esta é a crônica de uma relação não correspondida entre uma comunidade e o país que ela decidiu abandonar. E que, apesar disso, levou esse país em suas bagagens e, com o que levou, criou um pequeno Brasil desterrado, mas que nem por isso é menos brasileiro”.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO