Operação Condor: ‘Sequestro dos uruguaios’ completa 40 anos

Ação conjunta das ditaduras militares do Brasil e Uruguai foi frustrada após testemunho de prisão ilegal de dois militantes e duas crianças

Durante as décadas de 1970 e 1980, período marcado pelas ditaduras militares na América Latina, uma aliança uniu os governos dos países sul-americanos para combater qualquer oposição aos regimes autoritários. Chamada de Operação Condor, a colaboração internacional tinha apoio dos Estados Unidos e ficou conhecida por perseguir, e muitas vezes matar, adversários políticos.

O caso mais popular no âmbito dessa parceria obscura entre os países vizinhos ocorreu no Brasil. Em 12 de novembro de 1978, quatro uruguaios, dois adultos e duas crianças, foram sequestrados em Porto Alegre por militares do Uruguai e policiais civis do Dops (Departamento de Ordem Política e Social).

Sob a tutela do delegado Pedro Seelig, o Dops gaúcho era tão “eficiente” na perseguição dos adversários políticos que o Exército não precisava sujar as mãos no estado. Seelig era amigo pessoal do também gaúcho coronel Carlos Brilhante Ustra, notório torturador e autor do livro de cabeceira do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

O “sequestro dos uruguaios” é o episódio mais conhecido da Operação Condor porque foi o único que teve final feliz: todos sobreviveram. As crianças ficaram 13 dias detidas pela força da repressão e foram entregues vivas aos avós porque o caso ganhou repercussão internacional. Depois que o sequestro foi revelado, os adultos “reapareceram” no Uruguai onde ficaram presos por diversos anos após a captura e tortura em território brasileiro.

“O desfecho contrariou a regra de sangue da Condor, que era ‘localiza, prende, tortura, mata e desaparece’. É a única ação da Condor no Cone-Sul que teve um desfecho feliz, eles não foram mortos. É também o único caso que teve testemunhas. O que se sabe normalmente são sempre fatos posteriores. Histórias contadas depois de localizarem os cadáveres. O caso de Porto Alegre é singular porque é o único que foi abortado porque apareceram jornalistas que atrapalharam tudo”, disse o jornalista Luiz Claudio Cunha, autor do livro “Operação Condor: Sequestro dos Uruguaios” (L&PM, 2008, obra consultada para esta reportagem.

Ele era diretor da sucursal de VEJA em Porto Alegre quando testemunhou, ao lado do fotógrafo João Batista Scalco, da revista PLACAR, o sequestro da uruguaia Lilián Celiberti no apartamento onde ela morava com os filhos, Camilo, de 7 anos, Francesca, de 3 anos, e o companheiro, Universindo Díaz (morto aos 60 anos em 2012, em decorrência de um câncer). Com dez anos de vida, VEJA já era a principal revista semanal do país. O trabalho de reportagem, que ganhou o Prêmio Esso, durou 630 dias, de 19 de novembro de 1978 a 30 de julho de 1980, quando ocorreu a primeira condenação de agentes do estado na ditadura.

Lilían e Universindo estavam no Brasil para enviar informações sobre violação de direitos humanos e tortura no Uruguai. Os relatos eram repassados para órgãos internacionais interessados em denunciar os crimes das ditaduras.

Cunha e Scalco bateram na porta no apartamento 101 na Rua Botafogo, no bairro Menino Deus, em 17 de novembro de 1978. Em meio ao fechamento da edição sobre a eleição para o Congresso, o chefe da sucursal recebeu uma ligação anônima de São Paulo. Falando em espanhol, um homem avisava que os uruguaios estavam desaparecidos há uma semana e informava o endereço do desaparecimento.

Após enviar o material sobre o resultado da votação para a revista, Cunha foi acompanhado de Scalco ao local indicado. Lilían abriu a porta. Cunha se apresentava, também em espanhol, quando uma pistola foi apontada para sua cabeça. Depois, o mesmo ocorreu com Scalco. Encostados na parede com as mãos para cima, o jornalista perguntou, em português, o que estava acontecendo.

Os policiais do Dops e do Exército uruguaio haviam sido enganados por Lilián. Um dia antes, após ser ameaçada de morte na frente dos filhos na região do Chuí, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, ela disse que entregaria um companheiro importante caso os filhos fossem levados aos avós.

Ela temia que eles fossem mortos ou vendidos, como tantas outras crianças vítimas da repressão no seu país e na Argentina. As crianças seguiram viagem com os militares e ela foi levada de volta ao apartamento na capital gaúcha.

Lá, foi obrigada a telefonar para Paris e marcar um encontro na sua casa. Os agentes tentavam capturar Hugo Cores, líder do Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Mas Lilián passou uma mensagem cifrada, sem a desconfiança de nenhum policial. O recado foi entendido e culminou no telefonema anônimo que aguçou a curiosidade de Cunha e Scalco, que acabaram testemunhando um crime.

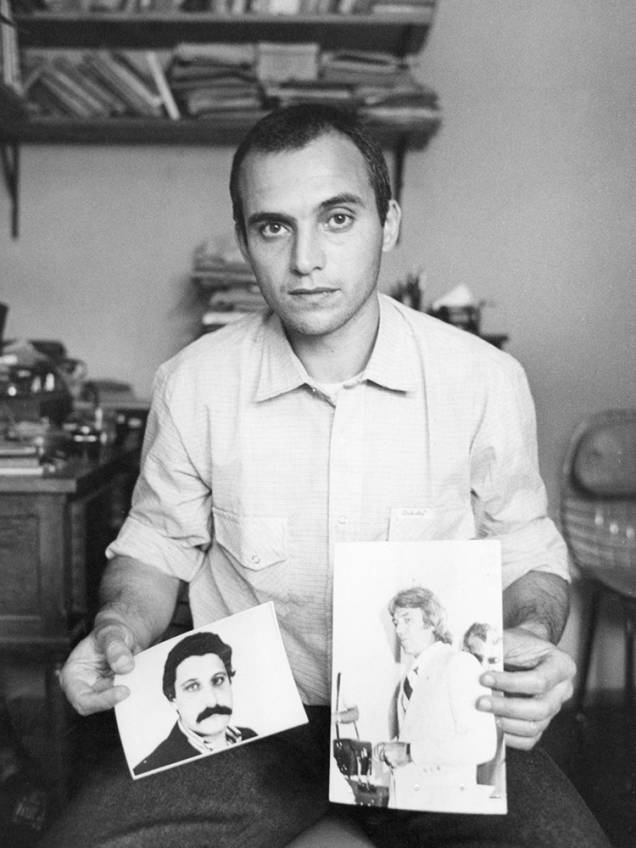

Os questionamentos sucessivos dos jornalistas às autoridades frustraram o plano. O Exército do Uruguai precisou admitir que havia prendido o casal, mas mentiu. A versão oficial era que os uruguaios tinham um plano subversivo e haviam sido presos na fronteira. “Mentira tem perna curta. Nós estávamos no lado certo, que é o lado da verdade. Por isso conseguimos desmascarar tudo. Tínhamos um cuidado obsessivo com a apuração e checagem. A cada informação que conseguíamos desmentir, eles se atrapalhavam mais”, disse o então fotógrafo de VEJA, Ricardo Chaves, o Kadão, que trabalhou na investigação junto com Cunha e o repórter Pedro Maciel.

As “arapongagens” incluíam até criar uma falsa calvície para a foto da carteira de identidade de um policial que participou do sequestro para evitar sua responsabilização. Em uma coletiva de imprensa, Kadão usou a lente de sua máquina fotográfica para detectar a careca forjada. Maciel, o repórter, descobriu que a carteira de identidade havia sido emitida recentemente e conseguiram imagens que confirmavam seu testemunho.

A obsessão pela precisão fez com que Cunha e Kadão viajassem para Montevidéu para falar com Camilo, que já estava sob o cuidado do avô. A avó estava em Porto Alegre, lutando pela segurança da filha com o auxílio do advogado Omar Ferri. Lá, Cunha e Kadão mostraram a ele a foto do Dops, hoje sede da Polícia Civil gaúcha. O garoto confirmou que era ali que ficou preso com sua irmãzinha. Da janela, ele contou, podia ver um “arroyito” e “duas calles”, o Arroio Dilúvio que corta a Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, em frente ao prédio.

A equipe também conseguiu fotografar uma secretária que cuidou das crianças enquanto estavam detidas ilegalmente. Camilo confirmou que aquela era Faustina Severino, subordinada do delegado Seelig. A mulher apareceu com um olho roxo para depor na CPI que investigou o caso na assembleia gaúcha acompanhada de um médico. O doutor afirmou que ela tinha desmaios constantes e bateu o olho no fogão. Cinco dias depois, ela morreu. O atestado de óbito informa um acidente cardiovascular, mas seu irmão relatou ter visto um ferimento na parte de trás do seu pescoço antes do caixão ser fechado. A CPI concluiu que não houve nenhum sequestro.

O testemunho de Camilo aos repórteres foi essencial para confirmar a participação do Dops na ação irregular do Uruguai em território brasileiro. “Poder ajudar foi reconfortante, mesmo com um ‘grão de areia’, era o que tinha que fazer, era um dever. Eu tentei escapar com Francesca descendo as escadas do Dops, mas não consegui. Era muito pequeno. Vi Universindo ser torturado, bateram muito, minha irmã chorava. Estavam sempre armados, mostrando poder”, contou Camilo em entrevista a VEJA no último 12 de novembro, em Porto Alegre, durante atividade que marcou os 40 anos do caso.

“Quando estávamos sozinhos em uma cabana na área militar em Santa Tereza (na região fronteiriça do Chuí), após treze dias, escutei ‘o que vamos fazer com eles? Matamos?’. Tentei olhar por uma janela, mas me bateram, mesmo sendo apenas um menino. Nos enrolavam em panos para que não pudéssemos saber onde estávamos. Depois dessa cabana, ainda ficamos em mais dois lugares diferentes em Montevidéu”, relembrou o filho de Lilián.

Enquanto o irmão foi capaz de identificar envolvidos no sequestro e o prédio do Dops, sua irmã Francesca não guarda memórias daqueles dias, quando tinha apenas 3 anos. “Não tenho recordações concretas, mas aquilo mudou a vida da nossa família. É uma falta de memória eterna na minha vida. A partir daí, muitas coisas eu não consigo lembrar, talvez uma forma de resguardo”, contou à reportagem.

A cobertura de VEJA e da imprensa nacional e local, com destaque para o Coojornal, um jornal produzido por uma cooperativa de repórteres gaúchos, garantiu que Lílian e Universindo não fossem mortos, mas não impediu que ficassem presos por diversos anos no Uruguai e fossem torturados.

Agora, Lilián luta para que aqueles tempos de ditaduras militares no continente não sejam esquecidos. “A lição mais importante é que a força dos militares não é sinônimo de inteligência, a força não é capaz de derrotar o pensamento livre. Os jornalistas se comprometeram com uma causa que não era pessoal, eles não me conheciam, não me deviam nada. Eles se comprometeram com a verdade”, disse, 40 anos depois do sequestro.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Curso de forró

Curso de forró A animação que traz uma interessante — e latina — releitura de Batman

A animação que traz uma interessante — e latina — releitura de Batman Direita perde Bolsonaro, o primeiro condenado pela própria caneta

Direita perde Bolsonaro, o primeiro condenado pela própria caneta Alckmin e ex-embaixador debatem efeito do tarifaço com setor de construção

Alckmin e ex-embaixador debatem efeito do tarifaço com setor de construção