As medidas necessárias para acelerar a luta contra o racismo no Brasil

O que o país precisa fazer para que tragédias como a da morte de João Alberto Silveira Freitas não se repitam

Como muitos no Brasil, ele se chamava João, era negro e pai de muitos filhos — quatro, mais precisamente. É o perfil comum das muitas vítimas do racismo no país. Aos 40 anos, saiu de casa na noite do último dia 19 para comprar num supermercado Carrefour em Porto Alegre. Nunca mais voltou. Foi espancado por dois seguranças brancos de uma empresa privada contratada pelo estabelecimento. A morte do soldador João Alberto Silveira Freitas provocou uma onda de indignação no país. Embora a mobilização vista por aqui em decorrência da tragédia esteja longe da comoção provocada nos Estados Unidos no caso da morte de George Floyd por um “mata-leão” de um policial branco, o barulho já se mostrou suficiente para causar impactos imediatos.

Em horário nobre na TV, o CEO do Carrefour, Noel Prioux, pediu desculpas. Centenas de pessoas foram às portas de unidades da rede reafirmar que vidas negras importam, e as ações da companhia registraram queda de 5% na bolsa, o equivalente a uma perda de 2 bilhões de reais em valor de mercado. O episódio ainda custou a expulsão do Carrefour da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, um grupo de promoção da diversidade do qual participam as maiores empresas do país. “É a primeira vez que o Brasil tem uma estrutura que confronta essas grandes empresas em relação aos fundamentos que elas dizem cumprir”, afirma o coordenador da iniciativa, José Vicente, que é também reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo (primeira instituição de ensino superior do país idealizada por negros), e colunista do site de VEJA.

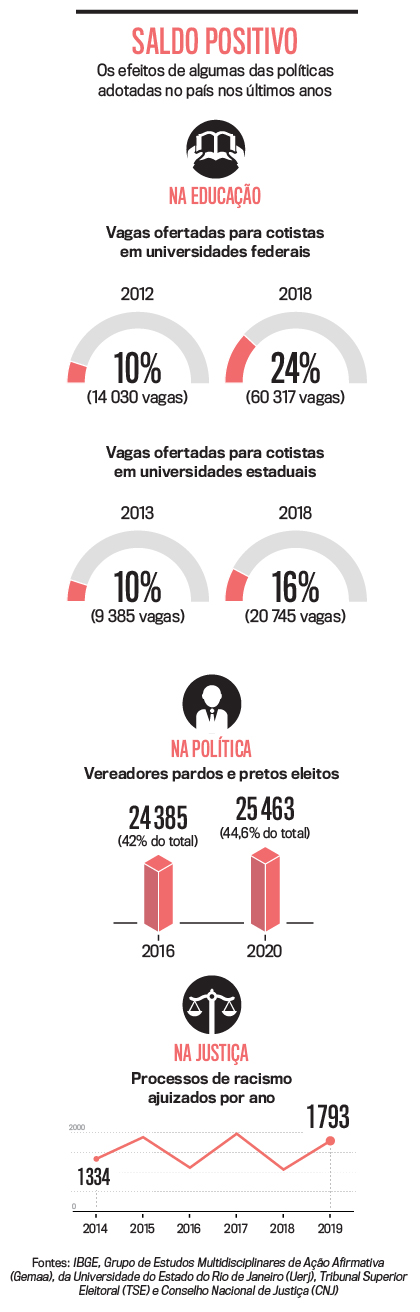

A morte de João Alberto reacendeu no país a discussão sobre a necessidade de acelerar e aprimorar as políticas antirracistas. O país obteve alguns avanços nas últimas décadas nessa área, é verdade, com destaque para a criação de cotas nas universidades públicas. Apesar disso, é preciso expandir os progressos de forma a reduzir com mais rapidez as injustiças — uma chaga incômoda e vergonhosa que ainda carregamos. Os números são conhecidos, mas merecem ser citados para reforçar o tamanho da desigualdade. O país com mais da metade da população formada por pretos ou pardos possui apenas 4,7% de negros em cargos executivos das 500 maiores empresas. Enquanto isso, eles representam 75% dos mortos pela polícia e 62% dos presos.

A área de segurança, aliás, é a que vem merecendo atenção especial. Em relação a equipes de vigilância particular, especialistas dizem que o caso de João Alberto mostra que contratantes como o Carrefour devem assumir a responsabilidade pelo monitoramento da qualidade do serviço. “Assim como há parâmetros para escolher fornecedores, é preciso que as empresas estipulem regras para a segurança privada”, afirma o consultor José Vicente da Silva (não confundir com o reitor). No âmbito da gestão pública, grupos pioneiros foram formados para rever a abordagem nas ruas feita por PMs. Em São Paulo, uma dessas equipes pretende rediscutir protocolos de uso de armas de fogo, assim como a possibilidade de massificação do uso de câmeras acopladas aos uniformes dos soldados para inibir abusos e facilitar punições.

No Congresso, o caso de João Alberto acelerou a tramitação de um projeto de lei datado de 2015, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), que pretende incluir o racismo como uma circunstância agravante para o cálculo de penas. Os parlamentares, que pouco trabalharam nas últimas semanas (veja a reportagem na pág. 38), sentiram a necessidade de dar uma resposta à sociedade, sobretudo após os resultados do primeiro turno das eleições municipais. Houve aumento no número de candidatos negros eleitos para os cargos de vereador e prefeito, embora a sub-representação permaneça elevada. Para corrigir o gargalo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou em agosto a aplicação de cotas raciais para a distribuição do dinheiro de campanha. A medida recebeu críticas de muitos dirigentes partidários e não foi cumprida como a lei determina no primeiro turno. Dados colhidos pela plataforma 72 Horas, com base nos registros do TSE, mostram que brancos receberam 63,4% da verba total, enquanto candidatos pardos ficaram com 28,2% e, pretos, com 7,7% (a previsão para este pleito era de que negros tivessem direito a 50% do montante).

Nessa longa estrada da igualdade racial, as principais conquistas têm ocorrido no campo educacional com as políticas de cotas, uma evolução excepcional. Pesquisas do Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa (Gemaa), da Uerj, mostram que a porcentagem de vagas oferecidas a cotistas tem aumentado ano a ano (veja quadro). Segundo o IBGE, negros se tornaram pela primeira vez a maioria nas universidades públicas — um marco histórico. Mas, para 2022, um dispositivo da Lei de Cotas obrigará o Congresso a discutir a renovação (ou não) da política nas universidades federais. O debate sobre a ampliação do mecanismo não começou na esfera legislativa, mas há projetos que preveem a correção de distorções. Um deles, elaborado pelo deputado Felipe Rigoni (PSB-ES), quer permitir que alunos beneficiados com cotas e que tenham nota suficiente para vagas de ampla concorrência não ocupem as vagas reservadas, como ocorre hoje.

Ampliar o acesso ao ensino superior é fundamental, mas o esforço será insuficiente se o gargalo no mercado de trabalho persistir. A falta de oportunidades na carreira, de fato, amplia o fosso social. Entre os brancos, 8% têm renda familiar de mais de cinco salários mínimos. Entre os pardos e pretos, esse grupo é de 2%. A taxa de desemprego também é maior entre os pretos (14% no ano passado) do que entre os brancos (9%). “Não basta contratar estagiário negro. É preciso pensar também em furar a bolha nas altas hierarquias das empresas”, afirma Luiz Augusto Campos, vice-coordenador do Gemaa. Para começar a mudar esse cenário, o primeiro passo das empresas é a realização de um censo interno, um mapeamento de injustiças que possam ocorrer por causa da cor da pele dos funcionários. “É preciso descobrir como essa empresa está constituída e a posição que as pessoas ocupam nela. A companhia tem de se perguntar se essas pessoas negras têm possibilidades igualitárias de ascender a outros cargos e se há diferença salarial”, diz a consultora Alessandra Benedito, integrante do Núcleo de Justiça Racial e Direito da FGV.

Avanços mais consistentes também devem figurar no setor público, onde é aplicada a reserva de vagas. Na magistratura, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamentou em 2015 a adoção das cotas raciais (20% das vagas) em concursos para magistrados. Um levantamento recente do conselho mostrou que a maioria dos juízes se declara branca (80,3%), porcentual que fica em 16,5% para pardos e 1,6% para pretos. Desde a instituição das ações afirmativas, foram oferecidas 1 840 novas vagas, 369 delas destinadas às cotas raciais, o caminho é longo. A projeção é que, apenas em 2049, o porcentual de negros na magistratura chegue a 22%. Política semelhante à dos tribunais foi adotada pelas defensorias públicas. No Rio, as mudanças já valerão para o próximo concurso. Entre os brancos, passarão para a segunda fase da seleção os 350 mais bem colocados. No caso de negros, todos os que acertarem o mínimo de questões exigidas vão para a etapa seguinte. Além disso, o porcentual das vagas reservadas para negros e indígenas aumentou de 20% para 30%. “Existia a cota, mas não tinha efetividade. Ela se mostrou ineficiente. Dos 25 aprovados depois das sete fases, todos eram brancos”, explica a coordenadora do Núcleo Contra a Desigualdade Racial da Defensoria Pública do Rio, Daniele Magalhães.

O reconhecimento do racismo estrutural como o causador de algumas das principais mazelas do país é uma etapa que os setores público e privado precisam superar rapidamente. A morte de João Alberto mostra que não há mais espaço para negacionismos. Infelizmente, o governo parece andar na direção contrária. O presidente Jair Bolsonaro, em reunião do G20, disse aos principais líderes estrangeiros que havia “tentativas de importar tensões alheias à nossa história” quando se propôs a comentar as manifestações antirracistas no Brasil. Antes dele, o vice-presidente Hamilton Mourão havia afirmado que “não existe racismo” no país. São falas desconexas da realidade, insensíveis e que remontam à tese (ultrapassada) de que no Brasil impera uma democracia racial harmoniosa. Pior: mostram como o governo federal está alheio a uma bandeira importante para a sociedade. A gestão Bolsonaro, por sinal, é a que menos investiu no enfrentamento ao racismo. Foram 2,7 milhões de reais aplicados em políticas dessa natureza, um número ínfimo se comparado à média de 37,2 milhões de reais dos últimos dez anos. O clamor por maior diversidade foi um dos recados que a população deu nas urnas neste ano. Também chegou às tradicionais escolas particulares, em que grupos de pais vêm cobrando das direções iniciativas de inclusão racial em instituições nas quais crianças brancas passam toda a vida letiva sem conviver com um colega negro. Pesquisa divulgada por VEJA em agosto já mostrava que 61% dos brasileiros reconhecem o país como sendo estruturalmente racista. A sociedade dá mostras de que acordou, mas os caminhos para combater essa chaga histórica têm de ser ampliados — com urgência. O Brasil precisa respirar.

Publicado em VEJA de 2 de dezembro de 2020, edição nº 2715