Pequim e Xangai, duas das maiores metrópoles chinesas, estão separadas por 1 320 quilômetros. A cada dia, milhares de pessoas viajam entre essas cidades em novíssimos trens-bala, que cobrem a distância em quatro horas e meia. Os 22 000 quilômetros de linhas ferroviárias com trens velozes atendem a todas as principais localidades chinesas e transportam mais de 7 bilhões de passageiros por ano. Por ser uma nação com dimensões continentais e um colossal número de habitantes, a China optou por não depender apenas dos aviões para interligar seus maiores centros urbanos. O país tem hoje uma rede de trens velozes sem comparação no mundo, construída nas duas últimas décadas. Até pouco tempo atrás, a malha ferroviária chinesa era similar à brasileira.

Enquanto a China deu um salto, o Brasil avançou muito pouco mesmo em projetos bem mais modestos. Linhas de metrô prometidas para a Copa do Mundo de 2014 ainda não ficaram prontas. Inexiste uma malha de trens urbanos para ligar as principais regiões metropolitanas, e falar em trem-bala, por aqui, soa a conversa fiada — como foi a mais recente proposta de instalação de uma ferrovia desse tipo entre São Paulo e o Rio de Janeiro, apresentada em 2012, que se manteve de pé até 2014.

O futuro da infraestrutura brasileira é construir o que outras nações já fizeram há tempos. O histórico deficiente de investimentos em transportes, energia e saneamento posiciona o Brasil na 73ª colocação do ranking de infraestrutura mundial. Perdemos para todos os grandes países emergentes e também para Egito, Cazaquistão e Namíbia, cujos índices de desenvolvimento são inferiores aos nacionais. Segundo um estudo da consultoria Oliver Wyman, ainda que o Brasil passe a investir pelo menos 4% do PIB em infraestrutura — em 2017, o investimento total foi de 1,4% —, levaria um quarto de século para atingir a universalização dos serviços básicos com um mínimo de qualidade. Pior: caso fosse incluído nessa conta o sobrepreço de obras, originado nos esquemas corruptos ou nos erros de projeto, seriam necessários quarenta anos para chegar ao nível ideal. China e Índia, nações com dimensões territoriais e problemas similares aos brasileiros, investem 7% e 5,5%, respectivamente, em infraestrutura ao ano. Sem remover esse obstáculo, não há como a economia brasileira acelerar o passo.

Investir tardiamente em infraestrutura, no entanto, significa ao menos ter mais tecnologias à disposição. Poucas décadas atrás, as opções viáveis de geração de energia envolviam grandes impactos ambientais — o exemplo mais emblemático são as usinas movidas a carvão, das quais a China ainda é dependente para a geração de energia elétrica. A produção de eletricidade de maneira limpa mobiliza pesquisadores ao redor do planeta e as novidades começam a dar resultados. Na Espanha, 20% de toda a energia produzida provém das turbinas eólicas. No Brasil, as usinas de vento instaladas no Nordeste contribuíram para enfrentar a estiagem prolongada e a queda nos reservatórios de água. A nova frente de avanço nessa área deverá vir da energia solar. Entre 2009 e 2017, o preço dos painéis solares caiu 75% — mais ainda que o das turbinas eólicas, que baratearam 50%.

Há, contudo, um problema: tanto a energia solar quanto a eólica são modulares, ou seja, não geram eletricidade o tempo todo. A solução buscada pelos cientistas é armazenar tais tipos de energia em baterias; o entrave está no custo desses equipamentos — o mesmo que ainda continua impedindo a popularização dos veículos puramente elétricos. Um estudo publicado pela consultoria Bloomberg New Energy Finance prevê que até 2050 as tecnologias terão reduzido drasticamente o custo das baterias de lítio. “Se conseguirmos uma forma economicamente viável de armazenar energia, as fontes solar e eólica vão se tornar complementares e terão potencial para substituir o carvão e o gás natural”, afirma Daniel Rossi, fundador da consultoria Capitale Energia, de São Paulo. Estima-se que, em 2050, as geradoras movidas a vento e a sol serão responsáveis pela produção de metade da energia mundial, e só 29% serão provenientes de combustíveis fósseis.

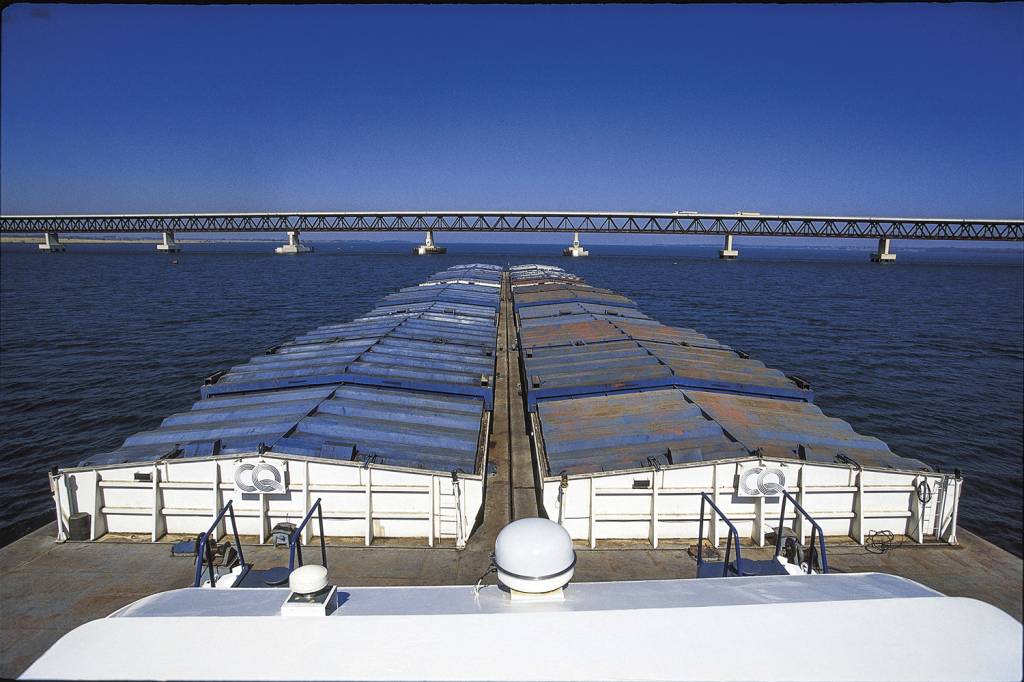

O setor de transporte de cargas também poderá sofrer uma revolução devido ao uso de caminhões e navios autônomos, movidos a eletricidade em vez de diesel. O país terá a chance, assim, de dar um salto geracional na sua antiquada infraestrutura, adotando novas tecnologias ao mesmo tempo em que as reconcilia com a necessária expansão da malha de transporte. Além do investimento nas ferrovias, sobretudo nas novas rotas de escoamento da produção agrícola pelos portos da Região Norte, o Brasil deverá explorar mais decisivamente o potencial do transporte marítimo e fluvial. O país tem 42 000 quilômetros de rios navegáveis, muitos deles em regiões em que o transporte rodoviário é precário e onde não há malha ferroviária. Hoje, o transporte hidroviário corresponde a apenas 13% da movimentação de cargas no país. Na China, com 110 000 quilômetros de vias navegáveis, os barcos e navios respondem por mais da metade do transporte de cargas. “A Região Norte do Brasil, produtora de grãos, é abundante em rios. Não faz sentido transportar soja do Pará para o Porto de Santos somente por rodovias. Isso significa percorrer uma ponta a outra do país da forma mais difícil e cara”, analisa Maria Fernanda Hijjar, sócia do Instituto de Logística e Supply Chain (Ilos).

Para sair do precário estágio em que se encontra, a infraestrutura brasileira precisará de investimentos vultosos. O governo, premido pela crise fiscal e pela dívida pública elevada, não terá condições de executar sozinho essa empreitada. Já passou a hora de o país criar um ambiente propício aos investimentos privados, com regras claras e confiáveis. O futuro não poderá repetir o passado recente, quando as grandes obras serviram de mera justificativa para alimentar as engrenagens da corrupção — hoje totalmente escancaradas.

Publicado em VEJA de 8 de agosto de 2018, edição nº 2594

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Quem são as principais concorrentes de Fernanda Torres no Oscar

Quem são as principais concorrentes de Fernanda Torres no Oscar Sem dinheiro: o risco de apagão no Banco Central

Sem dinheiro: o risco de apagão no Banco Central ‘Operação Lioness’: brasileira reforça onda da espionagem feminina na tela

‘Operação Lioness’: brasileira reforça onda da espionagem feminina na tela